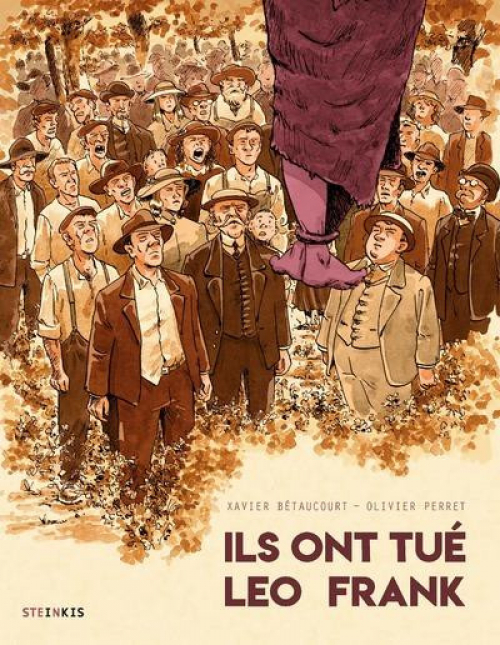

Ils ont tué Léo Frank Ils ont tué Leo Frank

A

tlanta, 1913, Mary Phagan, 14 ans, est retrouvée morte dans l’usine où elle travaillait. Soixante-dix années plus tard, Alonzo Mann raconte les événements. À l’époque, deux suspects ont été confrontés. D’abord Jim Conley, fils d’esclave, puis Léo Frank, le patron de l’ouvrière. Tout le monde a son idée et n’en démord pas ; de toute façon, qui a besoin de s’encombrer de preuves ? Après tout, il est bien connu que les Noirs sont menteurs et que les Juifs ont le droit de violer une femme qui ne partage pas leur culte. Et si les faits ne corroborent pas ces à priori, pourquoi ne pas les adapter afin qu’ils correspondent aux préjugés ?

Le récit de Xavier Bétaucourt prend la forme d’une longue confession recueillie par deux reporters. À la fin de sa vie, le vieillard soulage sa conscience en donnant tous les détails du fait divers et des tensions sociales qui ont suivi. Fondamentalement, Ils ont tué Frank se veut le procès d’un procès, celui d’une société (forces policières, tribunaux et médias) ouvertement raciste qui accuse, condamne et exécute avec insouciance, mais surtout celui d’individus, dont le narrateur, qui, sous la pression populaire, plient l’échine, mentent et cachent la vérité. Le titre du livre indique d’ailleurs qu’il y a plus d’un coupable. Ces comportements datent d’un autre temps ? Oui et non. En fait, les auteurs concluent ironiquement sur un attentat récent, commis par des suprématistes blancs, que Donald Trump n’ose pas juger sévèrement. « Je suis certain qu’il y a des gens bien des deux côtés », affirme-t-il.

L’album constitue également une réussite graphique. D’emblée, le lecteur note le choix des couleurs de Paul Bona, lequel fait essentiellement appel au marron et au rouge très foncé, soulignant ainsi la noirceur du propos. Les segments contemporains, ceux des aveux, sont pour leur part teintés de vert… à l’exception de l’intervention de l’actuel président qui renoue avec les coloris de l’obscurantisme. Le dessin semi-réaliste d’Olivier Perret rend bien l’esprit des débuts du XXe siècle et le jeu des comédiens se montre convaincant, particulièrement les regards qui traduisent la haine, le désespoir et trop souvent l’indifférence.

Les États-Unis ont donc eu leur « Affaire Dreyfus », mais personne pour écrire J’accuse. L’histoire est à peu près oubliée, les deux bédéistes la rappellent de belle façon et démontrent que l’être humain ne change pas autant qu’on le souhaiterait.

8.0