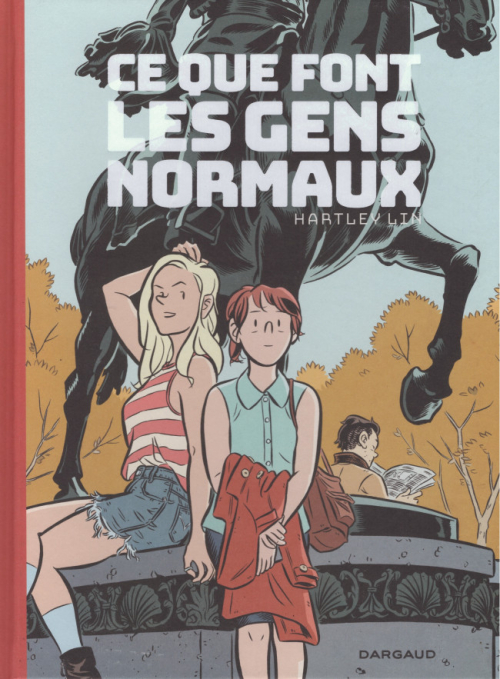

Ce que font les gens normaux

« C’est une chouette vie… Je devrais m’estimer heureuse. Travailler encore plus. »

Frances a abandonné ses études, puis a été recrutée par un important cabinet d’avocat de Toronto où elle occupe un poste d’assistante juridique. Gentille et efficace, elle ne cherche pas à se faire remarquer. Mais voilà qu’un des hauts dirigeants de l’entreprise, Castonguay, la prend sous son aile. La jeune femme se fiche du succès et des nominations, elle se laisse cependant porter et, comme tous ses collègues, ne compte pas ses heures. Cela dit, peu importe, car elle n’a pas vraiment d’existence en dehors du boulot. En fait, il y a Vickie, sa colocataire et amie. Cette dernière vient d’obtenir un rôle dans une série télévisée américaine. Elle aussi se sent aspirée vers le haut, sans jamais l’avoir demandé.

Ce que font les gens normaux se veut la critique d’une société où l’importance des individus se mesure à la superficie du bureau, au temps passé au travail et aux rangs hiérarchiques. Dans cet univers, le bonheur demeure facultatif. Les jours se suivent et se ressemblent : potinages, stress, congédiements, rivalités et espoirs de promotion constituent le quotidien de ce microcosme. Tout cela s’avère somme toute banal ; le scénariste a toutefois le don de glisser des remarques à première vue anodines. Il ironise, par exemple, sur ce cadre intermédiaire qui a remporté le privilège de réserver la salle de conférence ou sur le supérieur à qui un subalterne doit préciser qu’une personne est à son emploi depuis deux années.

Cela dit, Hartley Lin ne réinvente rien et son discours est assez convenu ; à moins qu’il ne soit universel. Après tout, qui n’a pas, de temps à autre, l’impression que son destin lui échappe ? Ou que les événements s’enchaînent sans qu’il n’y puisse rien ? Le lecteur aurait néanmoins envie de secouer Frances, de lui prescrire du [size=85]Prozac®[/size], une semaine de vacances à Cuba ou de lui indiquer que le sympathique Peter n’attend qu’un signe de sa part. Enfin, il y a peu à dire sur la traduction, sinon qu’il est improbable que les deux anglophones chantent Pauvre Martin de Georges Brassens.

Dans cette histoire, le fond et la forme se rejoignent. Chaque planche est en effet composée de trois bandes de tailles égales, un peu comme un chemin de fer qui ne va que dans une direction : tout droit. Le dessin en noir et blanc, très sobre, traduit également l’esprit du projet. Les acteurs se révèlent passe-partout, le seul qui se distingue véritablement est un directeur, énorme avec un regard complètement halluciné. Petite curiosité graphique, les chuchotements sont présentés dans des phylactères en pointillés.

Une tranche de vie prosaïque et touchante.

7.0