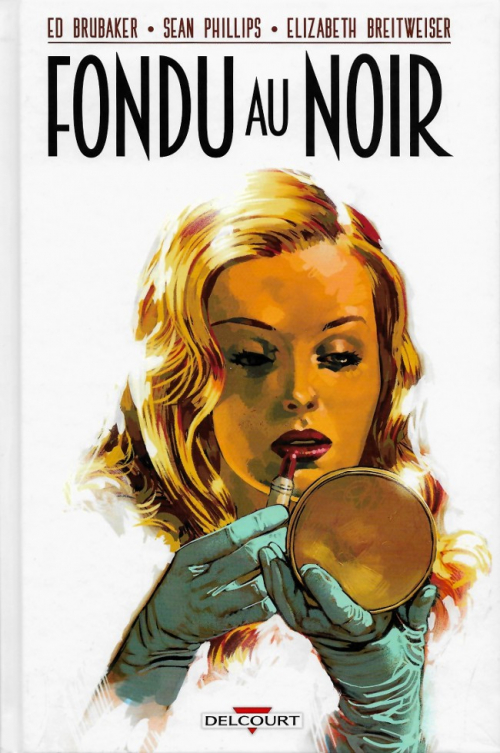

Fondu au noir

H

ollywood, 1948. L’industrie cinématographique produit à tour de bras chefs-d’œuvre et navets. Elle fabrique des stars comme des objets de consommation et caresse le public dans le sens du poil. Certains tentent de mettre une dimension artistique dans cette mécanique. Charlie Parrish est de ceux-là. Scénariste, il est soumis aux exigences versatiles des réalisateurs, aux lubies des producteurs ou aux caprices des starlettes, dont il partage les jours et les nuits. Lors d’une aube pas comme les autres, il se réveille dans une baignoire qui n’est pas la sienne. Dans la pièce voisine gît le corps sans vie de Valéria Sommers, le premier rôle féminin du film en cours de tournage. Le whisky ingurgité les heures précédentes bloque tout souvenir de la soirée.

Pour leur nouvelle collaboration, Ed Brubaker et Sean Phillips (Criminal, Incognito, Fatale) plongent dans le Los Angeles des années 40. L’immersion dans la machine à produire du rêve révèle un peu plus de cauchemars à chaque chapitre. En passant de l’autre côté du décor, le rideau se lève sur la chasse aux sorcières orchestrée par le F.B.I., les actrices qui se donnent dans les dressings, les penchants pédophiles d’un ponte, un service de sécurité au-dessus des lois, un meurtre qu’on maquille en suicide. Le diable s’incarne dans les corps les plus voluptueux. Tout n’est que question d’apparence. Au beau milieu de ce cloaque, Charlie va tenter de faire émerger une part de vérité et essaie de mettre un peu d’authenticité dans ses relations aux autres. Il veut aller au bout de lui-même, lui qui - miné par la guerre qu’il a livrée en Europe - se fuit en se perdant dans l’alcool.

Ressusciter les multiples facettes de la Cité des Anges n’a rien d’original. En 2016, Tommy Redolfi donnait, avec Holy Wood, sa vision de la destinée de Marylin Monroe. L’ombre de James Ellroy est omniprésente. Il est notamment aisé de songer au Grand nulle part qui explore déjà la traque des communistes dans les studios de cinéma. C’est aussi tout l’univers de Dashiell Hammett et du Hard-Boiled qui est convoqué. Si Brubaker en reprend tous les codes, il les intègre à une narration tout en subtilité, une spirale qui propulse le personnage principal toujours plus loin à chaque étape du récit, jusqu’à la plongée finale. La réussite de l’album tient à l’épaisseur des personnages et à la finesse des dialogues, tranchants et définitifs, comme dans les films noirs de l’époque. Elle est due aussi au dessin soigné et au cadrage pertinent de Phillips, sans oublier une mise en couleur exceptionnelle d’Elizabeth Breitweiser.

Les 350 pages de ce thriller imparable se dévorent sans effort, donnent le vertige et lèvent des voiles de décence sur une nature humaine qui n’a pas conscience de sa noirceur. Indispensable.

8.2