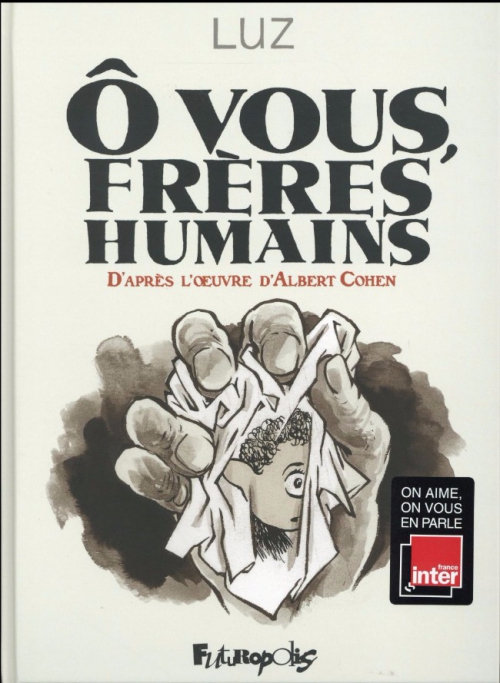

Ô vous, frères humains

P

ar une triste matinée pluvieuse, en ce début des années 1970, un vieil homme déambule dans son appartement solitaire, quand son regard se pose sur un court manuscrit publié quelques vingt-cinq ans plus tôt : Jour de mes dix ans, par Albert Cohen. Aussitôt, les souvenirs jaillissent, les images déferlent dans l’esprit de l’écrivain, le renvoyant irrémédiablement à ce jour d’août 1905. Ce jour fondateur où son innocence enfantine s’était pulvérisée sur le mur de la haine antisémite – qui revêtait pour l’occasion les traits carnassiers d’un camelot de la Canebière. Était-il vraiment un sale youpin ? Méritait-il cette aversion, ces quolibets hargneux ? Écrasé par la honte, bouffi d’incompréhension, le jeune Albert allait divaguer la journée durant dans Marseille, l’indifférence des passants le renvoyant inlassablement à son désespoir, à sa sidération devant cette déchéance soudaine. Près de soixante-dix ans plus tard, l’auteur allait de nouveau affronter ses démons en lançant cette apostrophe aux haïsseurs : Ô vous frères humains, êtes-vous vraiment heureux de haïr et fiers d’être méchants ? Et est-ce là vraiment le but que vous avez assigné à votre pauvre courte vie ?

C’est un bien subtil procédé qu’utilise Luz pour immerger le lecteur dans les pensées de son personnage, faire revivre ce traumatisme de l’enfant à travers le regard du vieillard qu’il est devenu, alterner les scènes contemporaines et passées, souvent, les superposer, parfois, faisant se répondre les deux émanations du héros en un pénétrant – quoique souvent muet – dialogue par-delà les époques. Ce parti-pris lui sert également à montrer comment le romancier, happé par la puissance de cette remémoration, va tenter d’apaiser les stigmates de ses tourments en se lançant dans la réécriture de son histoire. Une technique narrative permettant au bédéaste, après un long développement quasi sans parole, de laisser place au texte même d’Albert Cohen, calligraphié d’une écriture dense et fébrile par le dessinateur, en quelques extraits poignants de sensibilité et vibrants d’humanisme. Une catharsis qui répond à une autre, en quelque sorte, laissant aisément deviner pourquoi c’est précisément ce livre que Luz a choisi quand Gallimard lui proposa d’adapter un de leurs ouvrages, dans les mois suivants le choc de l’attentat de Charlie Hebdo.

Mais la très grande qualité de cette transposition, par-delà la puissance du texte et la force du propos, c’est la mise en images elle-même, portée par l’artiste, alliance remarquable de l’inventivité de la forme et de la simplicité des moyens. Graphiquement, l’auteur mixe la plume et le pinceau, dispose quelques aplats d’un noir intense, diluant parfois son encre en lavis délicats modelant les arrière-plans, la constance étant liée au trait souple, aux entrelacs audacieux, aux hachures rythmiques, à la primauté du mouvement. Libérée des contraintes formelles – ni cases ni phylactères ne viennent délimiter l’espace – la composition est fertile en trouvailles, alternant figures en pleine page et gaufriers, strips et constructions complexes, déployant un luxe inouï d’expressivité palliant l’absence de dialogue. Dernier élément saillant de cette mise en scène, l’utilisation percutante de la graphie : bien que rares, les mots participent également plastiquement aux illustrations, devenant éléments de décors, telle cette muraille de rires encerclant le gamin éperdu, ou venant s’incruster, s’amonceler en vagues successives et ravageuses dans la caboche du jeune garçon.

Bouleversante, dans sa réalisation comme dans sa thématique, universelle, du fait de l'innocence de la victime et de la sensibilité du traitement : une œuvre rare et indispensable.

8.3