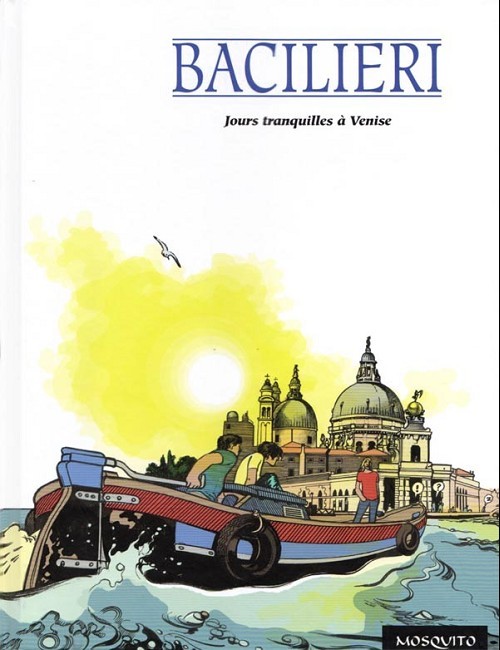

Jours tranquilles à Venise

D

ans le cadre baroque et inerte de la Cité des Doges voguent et s'agitent de misérables créatures, scindées en deux équipages, l'un glamour et l'autre sans atours, qui se télescopent au final, laissant l'auteur désemparé, en quête de beauté éternelle insaisissable.

À résumer ainsi le récit de Bacilieri le risque est grand d'en occulter une dimension essentielle, qui réside en d'innombrables détails graphiques et évènementiels, un fourmillement trivial d'objets et d'individus tarés, obsédés par le sexe et l'alcool, une jouissance immédiate qui vient éclabousser le marbre de la Sérénissime sans l'entamer. Cette dépravation est double, incarnée dans deux volets narratifs en apparence opposés : un roman-photo sur la ville de rêve et un road-movie urbain sur ses scories humaines.

Les protagonistes du premier suent l'hypocrisie, que révèlent leurs visages aux contours déformés. Ceux du second puent la sueur et exposent leur corps à la manière d'un Liberatore. Cette filiation n'est pas neutre, sous-tendue par un "no future" affiché, ici tout pourrit en surmultiplié, dans la lente érosion des palais qui écrasent les personnages. L'auteur griffe la page de son trait rageur avec l'énergie d'un Crumb, cernant avec précision les anatomies, variant les cadrages et composant une symphonie d'onomatopées, toutes américaines, dont un discret et original "yawn" d'ennui exhalé par une statue.

Au chapitre des références, il est plaisant de constater que les deux histoires parallèles empruntent respectivement au Mort à Venise de Visconti et à l'univers fellinien pour une Dolce Vita du pauvre. La traduction du titre originel Venezia ûber alles en Jours tranquilles à Venise convoque à raison la crudité existentialiste d'un Henry Miller.

Si Bacilieri n'espère plus en l'avenir, sa course haletante (dix planches muettes le montrent courant dans les venelles !) le mène vers un passé de beauté tranquille, dont il sait pourtant l'inéluctable décrépitude. Le fait qu'il soit accompagné par les héros de la saga Disney est un heureux rappel. Ces petits Mickeys appartiennent au monde de fiction et de papier, car la réalité échappe au dessinateur ("Je suis aveugle comme une taupe" dit-il en prologue), comme elle subjugue tout visiteur de la Céleste, cette ville étrange qui "divulgue autour d'elle comme un parfum de virginité solennelle".

8.0