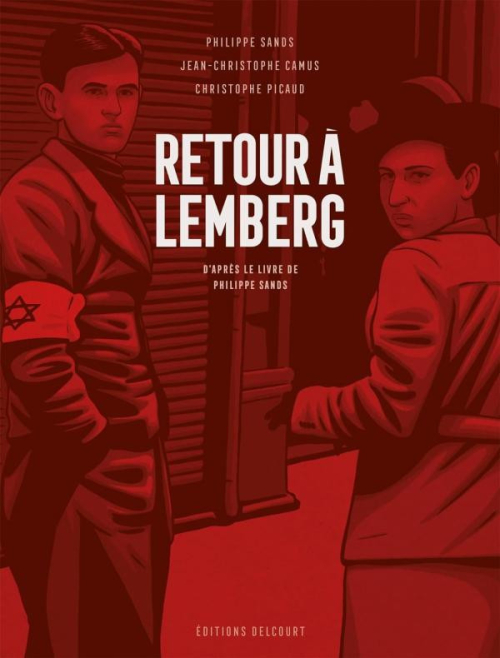

Retour à Lemberg

L

e 20 novembre 1945 s’ouvre le procès de Nuremberg. L’histoire retient les horreurs qui y ont été décrites, listées, comptabilisées et diffusées, les défenses pitoyables des dirigeants nazis, la conscience que l’espèce humaine fait le bilan des heures les plus sombres que les mémoires ont retenues. Elle mentionne plus rarement qu’il s’agit de l’acte fondateur du droit international et de l’apparition de nouveaux concepts juridiques, tels que « crime contre l’humanité » et « génocide ». Depuis cet événement pivot, s’enroulent et se déroulent moults vies, parcours et tragédies, aussi bien collectifs qu’individuels. En 2010, le narrateur, avocat international, est invité à donner une conférence à Lviv, aujourd’hui en Ukraine. La ville s’est appelée Lemberg, Lwow, Lvov, à nouveau Lemberg, Lviv aujourd’hui. Le patronyme a suivi les multiples dominations et rattachements politiques, de l’Empire austro-hongrois à la Pologne, de la Russie à l’Allemagne. Le conférencier découvre que son grand-père Léon y est né, mais aussi que deux éminences du droit international, impliquées dans le procès de Nuremberg, y ont vécu avant la Seconde Guerre mondiale : Hersh Lauterpacht et Raphael Lemkin. Ainsi commence une vaste investigation qui va emmener au cœur de l’humanité, dans ce qu’elle peut avoir de généreux et de terrifiant.

En 2016, Philippe Sands, avocat franco-britannique, publia East West street : Of the origins of genocide and crimes against humanity, traduit en français dès 2017 sous le titre Retour à Lemberg. C’est ce récit, salué par de nombreux prix et distinctions, que Jean-Christophe Camus (La Bible, L’Épopée de la Franc-Maçonnerie) au scénario et Christophe Picaud (L’Assassin royal, Les Larmes du démon) adaptent aujourd’hui. Le défi est énorme, tant par son contenu que par son ampleur. L’album totalise trois cents pages, d’une narration précise et détaillée, dans un style volontairement sec et désincarné, entre document juridique et enquête historique. La bande dessinée ne cherche pas ici à distraire, à mettre en scène des gros nez ou des super-héros, mais à remuer une fois encore les consciences et poursuivre inlassablement le devoir de mémoire. Malgré cette rugosité stylistique, le lecteur se laisse prendre par le fil de ces recherches, s’attache aux personnages reconstitués au fil des pages, s’émeut ou s’indigne. Sans dramatisation déplacée, dans la froideur de la vérité, Retour à Lemberg remet des points sur de nombreux « i » : les conflits locaux n’épousent pas les dates des théâtres mondiaux, tout a toujours opposé les peuples (ethnie, religion, nationalité), les traités ont toujours été nécessaires pour que les gens vivent ensemble, Hitler n’a pas inventé l’antisémitisme, le régime nazi s’est construit sur un vaste et subtil arsenal juridique. Et cætera.

Pour rendre ce mélange de sidération, de stimulation intellectuelle et de chocs de valeurs, Christophe Camus fait le choix – l’avait-il vraiment ? – d’un dessin sobre, en noir et blanc, duquel les gris sont exclus. Les visages sont placides, la surcharge est évitée, les arrière-plans suggérés. Il fallait cette retenue pour être dans la décence, mais aussi pour permettre au texte de frapper les esprits sans que ceux-ci ne soient parasités par une prise de position esthétique envahissante. L’osmose est ainsi remarquable entre le fonds et la forme. Les qualités de Retour à Lemberg sont innombrables et touchent à tout ce qui anime un individu : les sentiments, les émotions, les valeurs, la réflexion, la culture. En ce sens, c’est une œuvre totale, dense et inépuisable, vers laquelle un retour ultérieur sera inévitable. N’est-ce pas la définition d’un chef d’œuvre ?

9.0