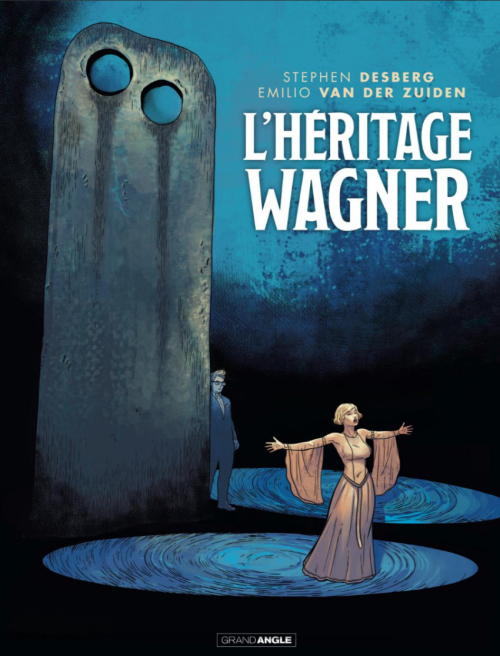

L'héritage Wagner

F

ondé en 1876 par Richard Wagner, le Festival de Bayreuth est un des évènements les plus prestigieux de la musique classique. Son fonctionnement est simple et est resté inchangé depuis la première saison. Chaque été, plusieurs opéras signés du maître des lieux sont présentés. Chanteurs et chanteuses de renom, les plus grands chefs d’orchestres, l’élite de la scénographie, tout y est rassemblé pour proposer la quintessence de ces œuvres emblématiques. Marquée par un conservatisme très dur, l’institution, tenue d’une main de fer par le clan Wagner à l’époque, s’est malheureusement associée aux nazis durant les années trente et pendant la Guerre. Simplement résumé, amis proches d’Hitler, les héritiers se sont mis au service du Reich en exaltant le national-socialisme dans leurs productions. Malgré ce lourd passif et contre toute attente, Bayreuth n’est pas mort et a même su se relever. En effet, Wieland Wagner, le petit-fils de Richard, a réussi à faire table rase du passé et a totalement réinventé la manifestation, le tout sans renier son ADN musical d’origine. Près de cent cinquante ans après sa création, «Bayreuth» continue d’être synonyme d’excellence et d’opéra.

Stephan Desberg revient sur la période noire et le retour en grâce de la «Colline sacrée» (surnom donné par les amateurs au Festspielhaus, le lieu des concerts) dans L’héritage Wagner. Luttes d’ego sans merci, stigmates laissés par les accointances toxiques avec le Troisième Reich et règlements de compte familiaux, l'épisode recèle tous les éléments des meilleurs drames ou tragédies. Au centre des débats, la lutte entre les nostalgiques tenants des traditions et les visionnaires bien décidés de redonner ses lettres de noblesse au génie du compositeur de L'Anneau du Nibelung concentre les attentions. Si le scénariste cerne très bien cet affrontement, il s’est cru obligé de compléter et compliquer inutilement son récit. Chronologie chaotique difficile à suivre, personnages inventés caricaturaux, portraits à la psychologie surlignée et une volonté, certes sincère et admirable, de clairement définir un canevas idéologique sans discussion possible rendent la lecture passablement laborieuse. La réussite de Wieland fût d’épurer afin de ne conserver que le cœur du talent de son grand-père, Desberg a préféré empiler les péripéties et sur-jouer les situations, dommage.

Après Les anges d’Auschwitz et le très réussi Aimer pour deux (déjà avec Stephan Desberg au scénario), Emilio Van Der Zuiden aborde l’ouvrage quasiment en spécialiste des années entourant la Deuxième Guerre mondiale. Ligne claire léchée et élégante, mise en page dynamique faite de cadrages très cinématographiques et un casting joliment croqué, ses planches sont à la fois fourmillantes de détails et ultra-lisibles. Dans sa tâche, il est habilement secondé aux couleurs par Jack Manini, dont le travail méticuleusement dosé permet d’offrir des ambiances raffinées aux différents moments clefs de la narration. Net, frais et précis, le résultat ne souffre d’aucune fausse note.

Quand la réalité historique est suffisamment riche, il n’est pas nécessaire d’en rajouter, c’est bien là que le bât blesse pour L’héritage Wagner. Trop alambiqué dans sa construction et surpeuplé par une distribution pléthorique et pas toujours raccord, l’album finit par étouffer une vérité autrement plus dramatique que celle imaginée dans cette fiction.

4.0