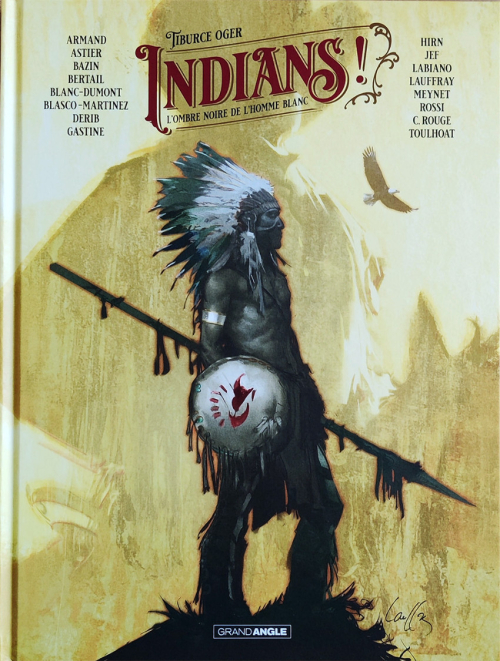

Indians ! L'ombre noire de l'homme blanc

Q

uelque part aux États-Unis, 1922. Parmi les attractions d’un cirque de passage, White Wolf, un chef Chippewa affirme être né en 1783. L’ancêtre, transformé en bête de foire, va bientôt mourir. Alors que les badauds le dévisagent, il se souvient de l’épopée des autochtones, depuis l’arrivée des Européens au XVIe siècle. Ont suivi une série d’affrontements, de traités inéquitables et de lois iniques. Bref, la fin justifie les moyens. Les Premières Nations se sont bien battues, c'était malheureusement peine perdue contre un adversaire plus fort, mieux organisé et armé. En seize nouvelles, Indians ! L’ombre noire de l’homme blanc raconte trois cents ans d’histoire américaine, ceux d’un génocide.

Les envahisseurs se sont montrés implacables ; cela, tout le monde le sait depuis longtemps. C’est tout le reste qui se révèle fascinant dans le projet de Tiburce Oger. Le scénariste dépeint des tribus rivales incapables de s’entendre pour faire face à l’ennemi commun. En conflit depuis la nuit des temps, elles apparaissent belliqueuses et brutales. Les guerriers torturent les prisonniers et en réduisent d’autres à l’esclavage. Et que dire de cet oncle offrant sa nièce au combattant s'illustrant le mieux dans une joute de lacrosse ? Ou de ces Cherokees recrutés pour chasser les fugitifs noirs ? Pour tout dire, le mythe du bon Indien est déboulonné. Ça demande un certain cran.

Sans être indulgent avec les Occidentaux, l’auteur rappelle néanmoins que Samuel de Champlain souhaitait créer une race mixte et qu'il y a eu des unions donnant naissance à des métis. Cela dit, le passif des Blancs demeure le plus lourd. Et de beaucoup.

Malgré la multiplicité des récits, une belle unité se dégage de ce projet. L’esprit du lecteur vagabonde au rythme de celui du vieillard. Ce dernier, guidé par un aigle, voit défiler sa légende et celle des siens. Les souvenirs paraissent disparates et il n’y a pas de réel fil conducteur. Les segments s’enchainent du reste harmonieusement, même si, chaque fois, l’époque, le lieu et les personnages sont différents. Peu d’ouvrages collectifs parviennent à afficher une telle unité.

Les chapitres ont tous été confiés à des dessinateurs ayant déjà fréquenté les plaines des États-Unis. Toutes les générations sont convoquées à cette assemblée où les anciens, Michel Blanc-Dumont (La jeunesse de Blueberry) et Dérib (Yakari) côtoient Laurent Astier (La venin) et Paul Gastine (Jusqu’au dernier). Certes, chacun a sa patte, mais comme tous adoptent un style réaliste, il n'y a pas de ruptures marquées d’une partie à l’autre, et c’est apprécié. La mise en couleur est moins uniforme, notamment les teintes acidulées de Dominique Bertail et les pastels de Jef, lesquels détonnent un peu.

Au final, Indians ! fait le procès de tous les hommes. Les femmes sont du reste peu présentes dans cet album ; laissons tout de même le mot de la fin à Feuilles qui naissent : « Les hommes tuent les grands aigles… Les peuples tuent les peuples… Pourtant nous, les mères, les louves, les biches, nous voulons seulement aimer… ».

6.8