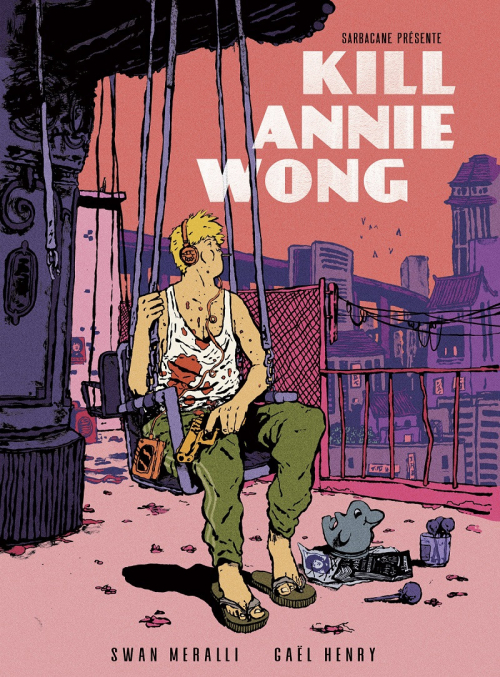

Kill Annie Wong

L

a cantatrice Annie Wong en a terminé avec sa tournée épuisante en Occident. Elle pose enfin ses valises dans son pays natal, là où tout a commencé. Seulement, la Corée a bien changé depuis son départ. La corruption gangrène l’appareil d’État et le capitalisme mené tambour battant engendre de nombreuses révoltes. Justement, son impresario profite d’une représentation de son rossignol pour annoncer publiquement qu’il battra campagne lors des municipales. Madame le Maire de ChogSu Siti brigue quant à elle un quatrième mandat. Gouttant peu cette concurrence inattendue, la politicienne ordonne à un flic véreux d’obtenir le retrait de cette candidature providentielle. L' exécution en revient au jeune Enzo, un tueur à gages peu expérimenté. Enfermé dans son mutisme, le gamin n’a pas d’interaction sociale. Il écoute à longueur de journée l’enregistrement de sa mère sur une bande audio, un chant qui s’avère être le premier succès de sa prochaine cible.

Le polar décalé Kill Annie Wong contient tous les rebondissements du film de genre. Son scénariste, Swann Meralli (Mardi noir à Nuanta, Une rencontre) a construit une aventure au ton léger comme les studios en ont tant produit à la fin des années quatre-vingt-dix. Sur ce projet, l’écrivain déclare sa flamme au cinéaste Luc Besson. Outre les évocations récurrentes au long-métrage Le Grand bleu (1988), les personnages principaux semblent faire écho à d’autres duos développés par le réalisateur. L’artiste lyrique et l’assassin muet ne sont in fine qu’une lecture moderne des rôles exposés tout au long de Léon (1994), à savoir un homme de main asocial et une voisine prépubère jouant du cliché de la lolita. La narration par le silence, les non-dits souffreteux, les échanges limités et les jeux de dominations présentent ainsi des similarités dans leurs études. Par ailleurs, le climat général grave est ponctuellement entrecoupé de scènes pittoresques. Cette ambiance par moments guillerette singe également l’industrie hollywoodienne préformatée. En ce sens, évoquer Le Cinquième élément (1997) ne tient pas de l’hérésie.

Hormis ces influences, la trame générale propose un exemple atypique de musicothérapie. Ce faisant, l’album questionne à sa manière sur la place de l’Art, les blocages sensoriels et la guérison par le contact humain. Évidemment, ce sous-texte tend à critiquer un modèle économique, l’individualisme et la cupidité de nos dirigeants - une remise en cause peu originale, mais toujours nécessaire !

La mise en images de Gaël Henry fait le pari d’une ligne biscornue, épaisse et abondante. L’auteur de Jacques Damour ou d’Alexandre Jacob, Journal d’un anarchiste cambrioleur adapte sa partition à son sujet. Il se réinvente et déforme davantage son trait, tendant vers des proportions exacerbées. Les protagonistes gagnent en chair, entre le travail de Mikkel Sommer (Burn out) et celui de Julien Lambert (Villevermine). Le dessinateur détaille ses arrière-plans. Parfois très encrés, ces fonds de vignettes participent à l’immersion et renforcent tantôt l’oppression de la mégalopole, tantôt la promiscuité d’un studio de dix-huit mètres carrés. À l’opposé, quelques séquences de flash-back bénéficient d’un traitement graphique en contrepoint. Ces réminiscences sont esquissées au crayon de bois, sans fioriture ni couleur. Une sorte d’instants dorés et purs à l’instar de leur visuel.

L’opus ramassé se découvre au gré de la splendide palette de Paul Bona. L’intéressé joue en fonction des atmosphères sur des dégradés de vert, de beige et de rose. L’habillage informatique opte pour un effet de matière subtile. Le grain moucheté apporte une dose de chaleur, elle-même confortée par l’épaisseur de la page.

Divertissant, le roman-noir Kill Annie Wong manipule des lieux-communs drapés dans une tunique aux motifs agréablement personnels.

7.0