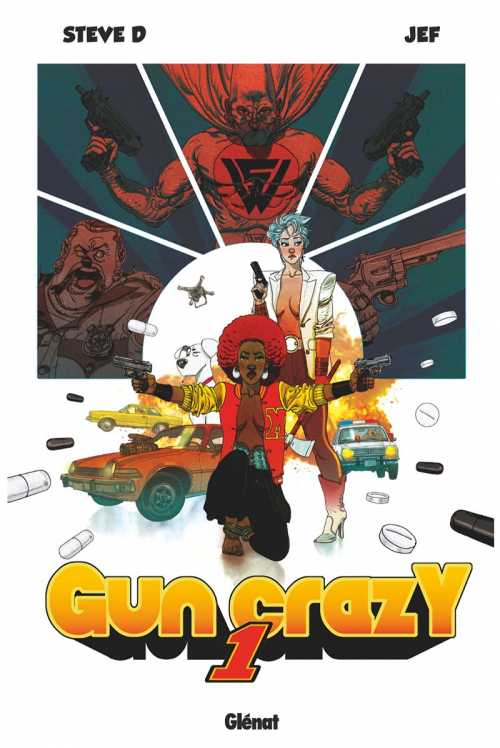

Gun Crazy 1. Videodrone

L

’album Never Mind The Bollocks, Here's the Sex Pistols tourne en boucle dans l’autoradio cassette de la caisse de Dolly Sanchez et de Lanoya O'Brien. Ces filles chassent leur passé. Une fuite en avant ininterrompue guettant le coup du siècle, celui de demain peut-être. En attendant, elles animent leur parfaite plastique sur les scènes miteuses des bars d’autoroute pour engranger rapidement un maximum de blé. Elles se droguent en permanence et lorsqu’elles doivent calmer les ardeurs des étalons locaux, elles font jouer les barillets de leurs revolvers. Combien de fois ont-elles laissé des cadavres derrière elles. Peu importe, elles sont ensemble - recherchées par les autorités fédérales et toujours en couple, amourachées jusqu’à la mort !

En préambule, les jeunes auteurs Steve D et Jef délivrent leur intention en affirmant leur amour pour le courant cinématographique du nouvel Hollywood. Cette déclaration donne le ton. En effet, ce mouvement apparaît en 1967 avec le film de gangster Bonnie and Clyde d’Arthur Penn et meurt après la célèbre vague des neuf blockbusters de l’été 1982 (Rocky III : L’Œil du tigre, Mad Max 2 : Le Défi, The Thing, Tron, Conan le Barbare, Poltergeist, Star Trek 2 : La colère de Khan, Blade Runner, E.T., l’extraterrestre).

Sur le papier, cela se traduit donc par un road trip de deux personnages façon Easy rider de Dennis Hooper (1969). À l’identique de l’œuvre culte, les protagonistes découvrent une Amérique profonde, conservatrice et raciste. De sorte à exacerber le comportement agressif de ces redneck, le duo de créateurs optent pour des héroïnes issues de la communauté noire d’Alabama et de celle des latinos du Mexique. À l’instar des classiques Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola ou Voyage au bout de l’enfer (1978) de Michael Cimino, la guerre même « esthétique » déshumanise les soldats, abat les frontières qui séparent le Bien du Mal et provoque l’irruption de l’ultraviolence au sein de la société. Or, les belles pépettes sont également des vétérans de l’Afghanistan, balancées comme un automatique (qu’elles maîtrisent évidemment). Dès lors les notions de tolérance et d’ouverture sont balayées d’un simple revers de manche – le doigt sur la gâchette. Pan !

Ce patchwork de thèmes est exploité par une narration chorale. Un super-héros nazi, un vigilant tueur de cureton pédophile, un flic en mal de moral, le chien de Chuck Norris et les superbes mannequins se croisent brièvement, dialoguent au moins à une reprise et s’attendent en vue d’une conclusion (à paraître en mai prochain) que le spectateur espère aussi déconcertante que celle de French Connection (1971). N’y aurait-il pas un trop-plein d’influences ? Probablement, puisque le récit est tenu à l’égal d’une série B où le grotesque et la violence s’éloignent des grandes propositions de cinéma évoquées supra. Au milieu de ce fourre-tout déjanté et très sexy, les compères procèdent à un entracte afin de diffuser une page de réclame présentée par une speakerine. Plusieurs jaquettes de VHS se succèdent ainsi à la manière des étonnantes réalisations de l’artiste Steelberg. Cet énième clin d’œil à la contre-culture met astucieusement à l’honneur ce sous-produit, kitch et populaire. Bien vu !

A contrario du scénario qui oscille entre le chaud et le froid, la réalisation est constante en qualité. Jef possède un trait fin, parfois caricatural. Il déploie un certain nombre d’artifices graphiques, abordant notamment sa planche dans la largeur en cinémascope ou jouant des effets de distorsion de ses cadrages. Ces plans sont souvent construits sur des lignes de forces et sa caméra est renversée afin d’offrir des postures iconiques à ses comédiennes. Quelques vignettes s’inspirent opportunément de Moebius, sans égaler le maître, mais font bonne figure. D’autres, davantage rectilignes, rappellent le dessin de Kevin O’neill sur l’inénarrable Marshal Law. Au surplus, l ‘illustrateur ne néglige pas son décorum, que ce soient les étendues de l’ouest sauvage ou les intérieurs bondés des Diner. De temps à autres, l’expressivité des top-modèles laisse un peu à désirer et, malheureusement, le cadrage sensuel prend le pas sur celui qui, plus subtil, tend à susciter une émotion. Cependant, n’est-ce pas conforme au cahier des charges ?

Quant à la colorisation, elle fixe le récit dans la ligne temporelle de son hommage. L’utilisation des encres de couleurs ajoute un côté psychédélique, très flower power. Le tout est rehaussé et uniformisé par l’outil informatique, ce qui assure une douce continuité, à la fois immersive et détonante.

En résumé, Gun crazy dépeint les travers de l’oncle Sam à l’allure d’une balade survoltée sous amphétamine - les yeux écarquillés, le souffle court et les oreilles bourdonnant du son des canons !

7.0