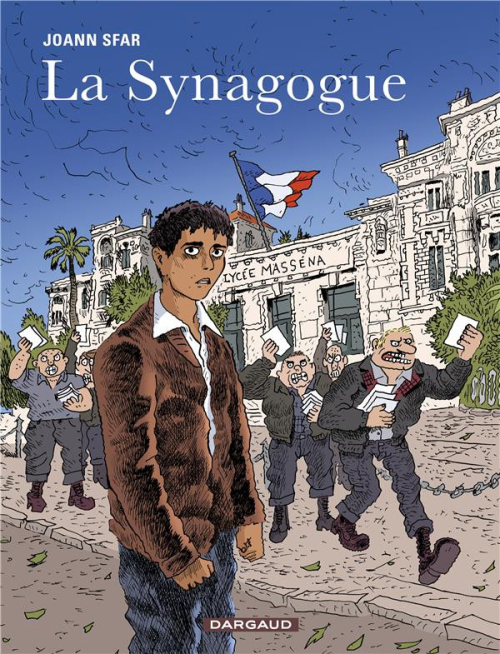

La synagogue La Synagogue

A

lors qu’il est cloué au lit par la covid, Johann Sfar se souvient de son enfance, à Nice, au terme des années 1980. Orphelin de mère, il vit seul avec son père, un homme pieux. Pour échapper aux interminables heures de prières à la synagogue, il joint les rangs d’un groupe de malabars, chargé de mener la garde devant les lieux de culte. S’initiant aux sports de combat, il se découvre une passion pour l’activité physique.

L’auteur du Chat du rabbin propose un récit initiatique inscrit entre la fin de son adolescence et le début de son âge adulte. Le texte questionne particulièrement le poids de l’héritage culturel et familial. Pour celui qui est né en 1971, la Shoah apparaît à la fois lointaine et omniprésente. Des délinquants au crâne rasé se font entendre bruyamment. Ils sont jeunes, un peu cons, probablement pas si méchants et parfois même conviviaux. Les Jean-Marie Le Pen et autres Jacques Médecin de ce monde l’inquiètent bien plus. Ces derniers ont accès à des tribunes, et se permettent des déclarations discutables. Le bédéiste n’a aucune indulgence pour eux. En fin d’album, il présente un dossier d’une trentaine de pages de coupures de presse consacrées à divers attentats antisémites, c’est sa façon de témoigner de son ras-le-bol.

S’entraînant pour faire valoir sa cause avec ses poings, l’artiste réalise qu’il pourrait y perdre une agilité essentielle à son métier d’illustrateur. Il choisit donc de défendre ses idées à la pointe du pinceau, à visage découvert, sans félin pour porter son propos. Il n’en est pas à ses premières expériences autobiographiques ; l’exercice actuel est cependant beaucoup plus construit que celui de ses Carnets, lesquels s’apparentent davantage au journal intime.

Bien que le thème soit sérieux et engagé, le scénariste y distille des notes d’humour. Il n’y a pas lieu de rire à gorge déployée, mais le sourire répond toujours présent. Le héros paraît sympathique et le ton demeure léger.

Johann Sfar produit dans une sorte d’urgence, comme le démontre son abondante bibliographie. De fait, son dessin n’est pas le plus abouti et ses décors se montrent souvent sommaires. Toutefois, l’émotion se veut toujours juste et le détail révélateur. Malgré une économie de moyens, il traduit efficacement son message dans les cases et les bulles. Les couleurs très lumineuses de Brigitte Findakly contribuent du reste à donner de l’éclat au projet.

Une histoire touchante et agréable à lire, incitant à la réflexion ; peut-être le livre est-il un tantinet trop long.

6.5