Trilogie du Moi 3. Moi, menteur

L

e Parti Démocrate Populaire espagnol doit faire évoluer son image, notamment faire oublier les propos homophobes lâchés régulièrement par ses dirigeants. Il modèle ainsi son futur porte-parole, Javier Morado, maire de Vitoria, pion mis en avant sur l’échiquier politique pour vendre les futures illusions. « Gouverner, c’est faire croire », écrivait Nicolas Machiavel dans le Prince au début du 16è siècle, cité en exergue. Tel est le credo et le métier d’Adrian Cuadrado, conseiller politique. Dans cette machinerie bien huilée, qui manipule les valeurs, les discours et les foules, apparaissent trois grains de sable, les têtes de responsables de l’organisation, enfermées dans des bonbonnes. Les décapités devaient être entendus lors d’un énième procès et avaient promis de tout déballer. Mais pourquoi une telle mise en scène ? Les stratégies en communication vont alors se frotter à l’investigation policière, ce qui ne manquera pas de provoquer bien des étincelles.

Dernier volet de la trilogie du moi, après Moi, assassin (2014) et Moi, fou (2018), Moi, menteur plonge dans les faux-semblants et les machinations. La fin justifie tous les moyens, l’honnêteté est une faiblesse, l’intégrité une absurdité. La jouissance du pouvoir est l’état suprême ; le peuple est une entité à asservir, mais sans qu’il ne s’en aperçoive. Professeur de lettres, romancier et scénariste, Antonio Altarriba a gagné la reconnaissance critique et publique avec L’Art de voler (2011) et L’Aile brisée (2016), réédités ce printemps sous le titre générique de L’Épopée espagnole. À nouveau, son récit allie profondeur, efficacité et surprises. Adrian Cuadrado n’est pas seulement peint comme une machine implacable, mais aussi comme un homme complexe qui ne sait être que faussaire, y compris avec ses proches. Les dialogues ou voix off, bien que généreux, ne sont jamais verbeux ou superflus. Ils font mouche dans leur impact ou imprègnent par la subtilité de la démonstration.

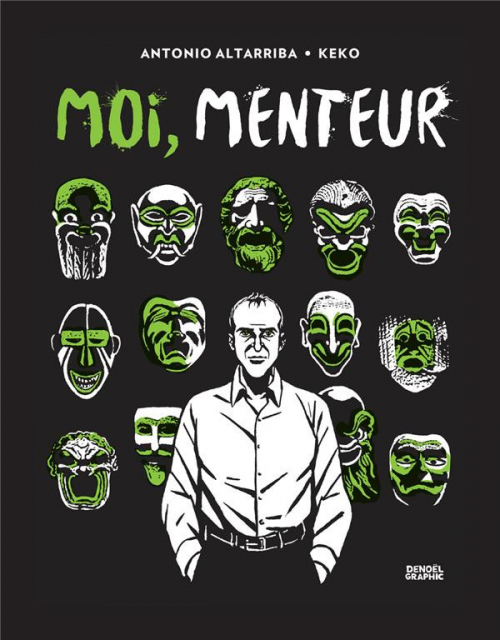

Keko, déjà aux pinceaux sur les deux volumes précédents, choisit un clair-obscur élégant, rehaussé de touches d’un vert vif. Dans la lignée de l’Américain Will Eisner et de l’Argentin Alberto Breccia, il déploie un trait précis, au service aussi bien des décors intérieurs que des paysages urbains, de l’expressivité des visages que des atmosphères variées. Son dessin est plein, voire saturé, donnant beaucoup d’informations simultanées, sans jamais perdre ni étouffer. Au contraire, la noirceur des âmes se prolonge dans les ambiances obscures, qui ne permettent pas toujours de distinguer le jour de son contraire. Diurne ou nocturne, cela importe peu : comme le montre la couverture, tout n’est que masque. La dissimulation s’opère en pleine clarté et l’intimité de la nuit contient le seul moment fugace où l’individu est authentique.

Moi, menteur peut être d’une lecture exigeante - les cent soixante deux planches sont denses – pour conduire sur les sentiers du dévoilement et de la révélation. Intelligent, essentiel, pessimiste également, ce superbe album donne à voir le monde par le prisme du mensonge, élevé au statut de mal nécessaire, consubstantiel de l’être humain. Il parcourt la pensée occidentale, de l’allégorie de la caverne de Platon à La Guerre du faux d’Umberto Eco. Je mens donc je suis, démontre Altarriba. Il suffit de l’admettre. Par contre, le plaisir de lire, lui, est bien vrai.

9.0