- Informations sur l'album

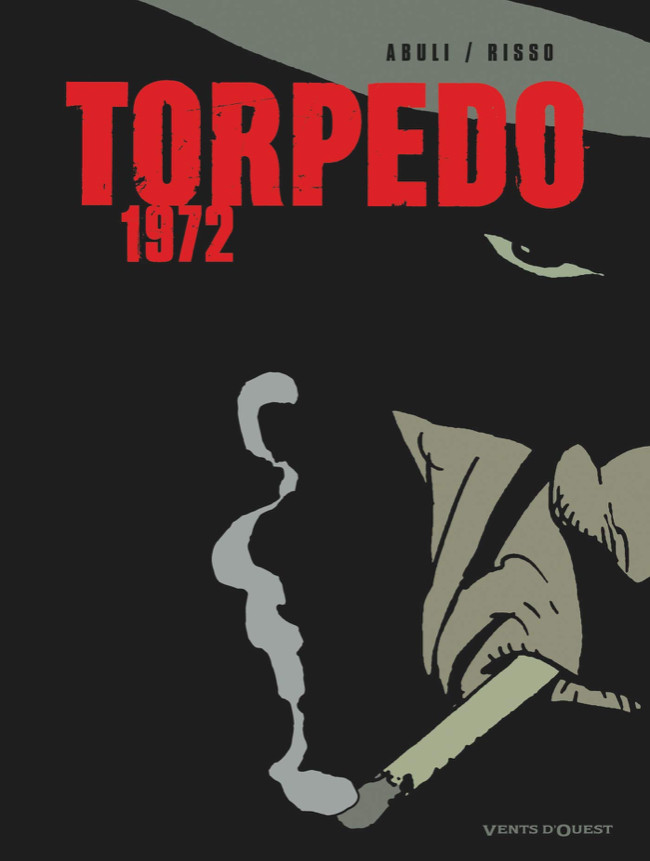

- Torpedo 1972

- Torpedo 1972

- ES

- 4.17/5 (12 votes)

- USA

- Policier, Thriller

- 366126

- Abulí, Enrique

- Risso, Eduardo

- <N&B>

- 05/2019 (Parution le 02/05/2019)

- 03/2019

- non coté

- Vents d'Ouest

- Turbulences

- Format normal

- 978-2-7493-0907-1

- 64

- 04/05/2019 09:19:27 (maj 02/01/2022 20:39:28)

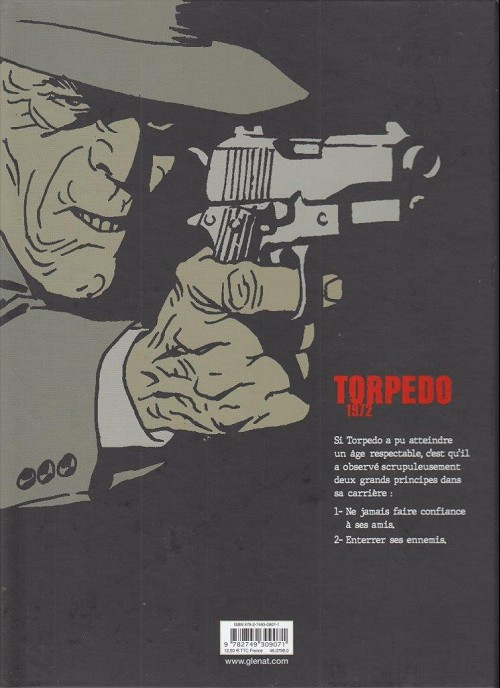

- Dos

- Info édition : Version N&B

- Résumé: 1972, New-York ne dort jamais. Le Parrain remplit les salles. Un journaliste, James, écrit un bouquin sur Caputo, un maffieux de renom qui a trois bêtes fauves pour fils. Ce serait Torpedo qui aurait envoyé à la morgue leur géniteur trente ans plus tôt. Il vit dans le Bronx avec son vieux garde du corps alcoolo, Rascal. James demande à sa fiancée, Wendy, photographe de l’aider pour coincer Torpedo. Torpedo chasse le pigeon à coup de canne au bord du lac. Faut bien bouffer. Un rapide malgré un début de Parkinson. Et près à monnayer des infos avec James. Ce n’est pas lui qui aurait butté Caputo mais il sait qui. Il va aller poser pour Wendy et se laisse tenter par quelques avances pour la belle blonde. Qui lui flanque une tarte. Faut pas le chercher, Torpedo . Elle gagne le gros lot la photographe. Pas content son fiancé journaliste. La vengeance peut être un article un brin trafiqué. On va régler les comptes comme autrefois sauf que Torpedo a de beaux restes. Il va flinguer à tour de bras.

- La chronique

-

Par J. Milette

A doré par les femmes et craint par leur époux, Torpedo a régné pendant quinze albums sur les milieux interlopes new-yorkais des années 1930. Quarante ans plus tard, ses beaux jours sont loin derrière lui. Le tueur marche avec une canne, souffre d’un début de Parkinson, se nourrit de pigeons chassés dans Central Park et, pis encore, n’attire plus le regard de la gent féminine. Dans le cadre d’un reportage sur la famille Caputo, James Halliday, reporter au Wall Street Journal, souhaite le rencontrer, mais avec le gangster, rien n’est jamais simple et tout part rapidement en vrille.

Dans Torpedo 1936, Enrique Sánchez Abulí a, pendant une vingtaine d’années, dépeint les histoires du délinquant, avant de l’oublier pendant deux décennies. La recette se voulait basique : sexe et violence, avec un soupçon d’humour. Les récits étaient alors assez courts, généralement une dizaine de pages. Dans la nouvelle mouture, Torpedo 1972, la formule se montre sensiblement différente : la brutalité demeure, la plaisanterie s’avère pour sa part moins présente, tout comme les gonzesses. Bien que le propos soit sommaire, l’auteur le raconte en 46 planches. Cela dit, il connaît son métier et n’ennuie pas le lecteur.

Jordi Benet, qui a dessiné la quasi-totalité des opus de cette série, cède sa place à Eduardo Risso. L’Argentin a un curriculum vitae enviable ; au fil des ans, il a entre autres illustré Batman, 100 Bullets et Je suis un vampire. Son coup de pinceau semi-réaliste s’inscrit dans la continuité de celui de son prédécesseur et les traits de l’antihéros ont toujours autant de tempérament. Le découpage est beaucoup plus éclaté que naguère ; l’artiste a travaillé pour les Américains et ça se sent, notamment dans l’agencement des vignettes. Celles-ci sont fréquemment présentées pour former une diagonale ; la ligne oblique se retrouve par ailleurs dans de nombreux angles de prise de vue. La mise en couleurs, très sombre, convainc, mais c’est tout de même en noir et blanc que le travail du créateur s’apprécie le mieux.

L’éditeur propose des à-côtés appréciés. En début d’ouvrage, le scénariste signe un texte faisant le point sur la vie de son héros, avant de le replonger dans l’action ; puis, à la fin de livre, il offre une nouvelle, suivie de quelques pages de croquis.

Torpedo est de retour, son sale caractère aussi.

BDGest 2014 - Tous droits réservés