- Informations sur l'album

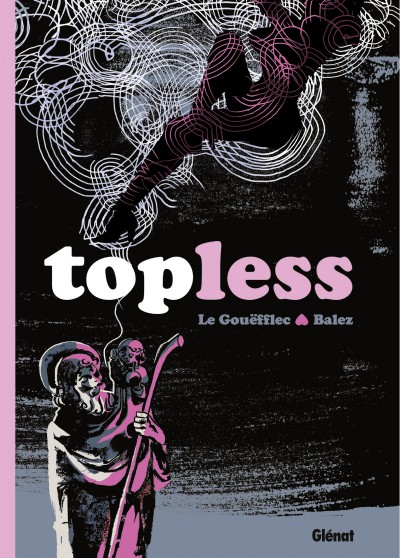

- Topless

- Topless

- 3.12/5 (26 votes)

- Europe

- Aventure

- 87800

- Le Gouëfflec, Arnaud

- Balez, Olivier

- Balez, Olivier

- 06/2009 (Parution le 23/06/2009)

- non coté

- Glénat

- 1000 Feuilles

- Autre format

- 978-2-7234-6733-9

- 72

- 20/05/2009 07:56:49 (maj 27/04/2020 15:08:31)

- La chronique

-

Par L. Cirade

A l’écart des projecteurs et perdu dans le brouillard des « tiges » grillées dans un enchainement mécanique, Martin tisse le fond sonore d’une boîte où des corps s’effeuillent sous quelques regards libidineux. Il s’en contente. Il raisonne à court terme, et ses vues ne se portent pas plus sur les courbes se dévoilant sur scène que vers un ailleurs plus radieux. Il fume, joue Monk lorsqu’il n’égraine pas le répertoire de rigueur aux Naïades, et... voilà. Il n’y a que pour Jeanne qu’il envisagerait de sortir de sa passivité. Alors, lorsqu’elle lui propose d’aller voir ailleurs, il accepte. De toute façon, rien à perdre quand il n'y a pas grand-chose à gagner. Comme deal, ça se tient…

Album d’ambiance qui invite à suivre un pianiste d’ambiance, logique. Ambiance qui s'inspire des romans noirs des années 50-60 pour définir son cadre et collecter les ingrédients qui le composent. Notamment un type semblant baptisé à l’ordinaire, blasé mais plus futé que ce que son apparente apathie laisse imaginer. Le négatif en quelque sorte de la lumineuse Jeanne, blonde fatale qui se croit plus maline que la moyenne, et surtout que ceux qui raisonnent principalement avec leurs muscles et leur bas ventre. Il y a Frognard aussi, le taulier de ce cabaret minable où l’air, comme la clientèle et les perspectives, ne se renouvelle guère. Marrant Frognard, nabot teigneux à la dégaine et aux ambitions de petit suppôt d’une pègre de Province, qui fait exécuter ses basses œuvres par ce parvenu de l’escroquerie, mélomane de bazar qui se gargarise de marches militaires.

Autant de portraits typés juste comme il faut, pour un récit finaud sans pour autant être confondant d’originalité et qui sonne comme un hommage au polar français d’une époque révolue : il ne se refuse pas d’être sombre, sans se départir d’un certain côté « à la papa » ; il n’élude pas la violence sans verser dans le malsain ou l’excès démonstratif si caractéristiques de la course à l’échalote à laquelle se prête le genre depuis quelques années.

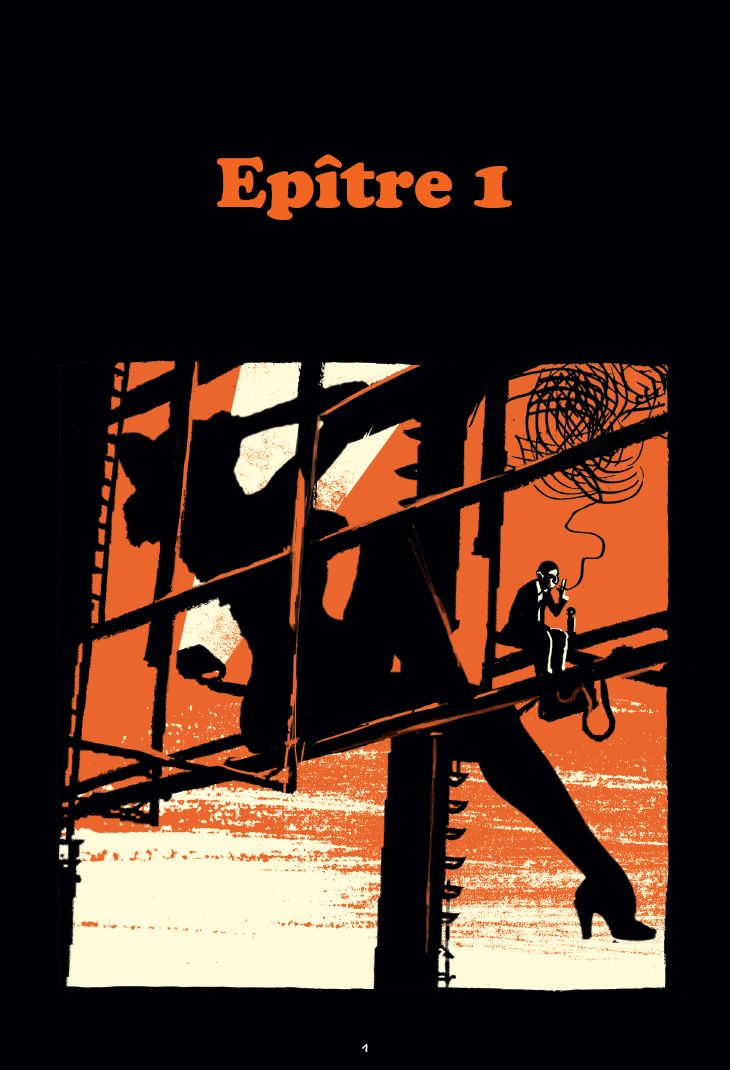

L’inspiration n’épargne pas le style graphique qui ne se contente pas de se reposer sur un fond noir pour donner le ton. Olivier Balez, décidément à l’aise dans le registre, enjolive son trait brut et épais de parements sophistiqués lorsque nécessaire, à l’image du jeu d’un pianiste, leste et volubile, qui joue avec les fondamentaux pour mieux les sertir de touches personnelles. Les volutes tabagiques s’invitent partout, les éclairages artificiels de la boîte de nuit irradient les formes jusqu’à les pénétrer tandis que les jeux de couleur accompagnent ensuite les ruptures entre les situations, les lieux, se substituant à une bande son dont, ironie du sort, on se passe aisément. Un façonnage dont on ne se lasse pas, au point d’y revenir par la suite, histoire d’en prendre une taffe.

En trois épîtres sans vers (quoique, la pomme dans laquelle croquent les membres du trio est loin d’en être exempte) et un épilogue, Topless aura mené son lecteur, tout à la fois victime consentante et complice, par le bout du nez, un peu, mais plus encore par le coin de la rétine, charmée. Aussi efficace qu’un standard ou la version instrumentale d’une mélopée qui s’étire sur le clavier du type qu’on entend jouer sans le voir, qui caviarde l’original, par ci par là, d’une note en plus ou en moins. Pour peu qu’on aime, un régal.

- La preview

-

BDGest 2014 - Tous droits réservés