- Informations sur l'album

- Sentiers d'Anahuac (Les)

- Les sentiers d'Anahuac

- 4.41/5 (17 votes)

- Europe

- Histoire

- 527530

- Bertrand, Romain

- Dytar, Jean

- Dytar, Jean

- Dytar, Jean

- 10/2025 (Parution le 08/10/2025)

- 09/2025

- non coté

- Delcourt

- Autre format

- 978-2-413-08258-3

- 154

- 03/09/2025 12:05:09 (maj 08/02/2026 10:25:23)

- Info édition : Noté "Première édition". En fin d'album, dossier "Anahuac sources et sentiers de l'enquête" (4 pages). Feuillet à part reprenant le dessin de la couverture et le glossaire.

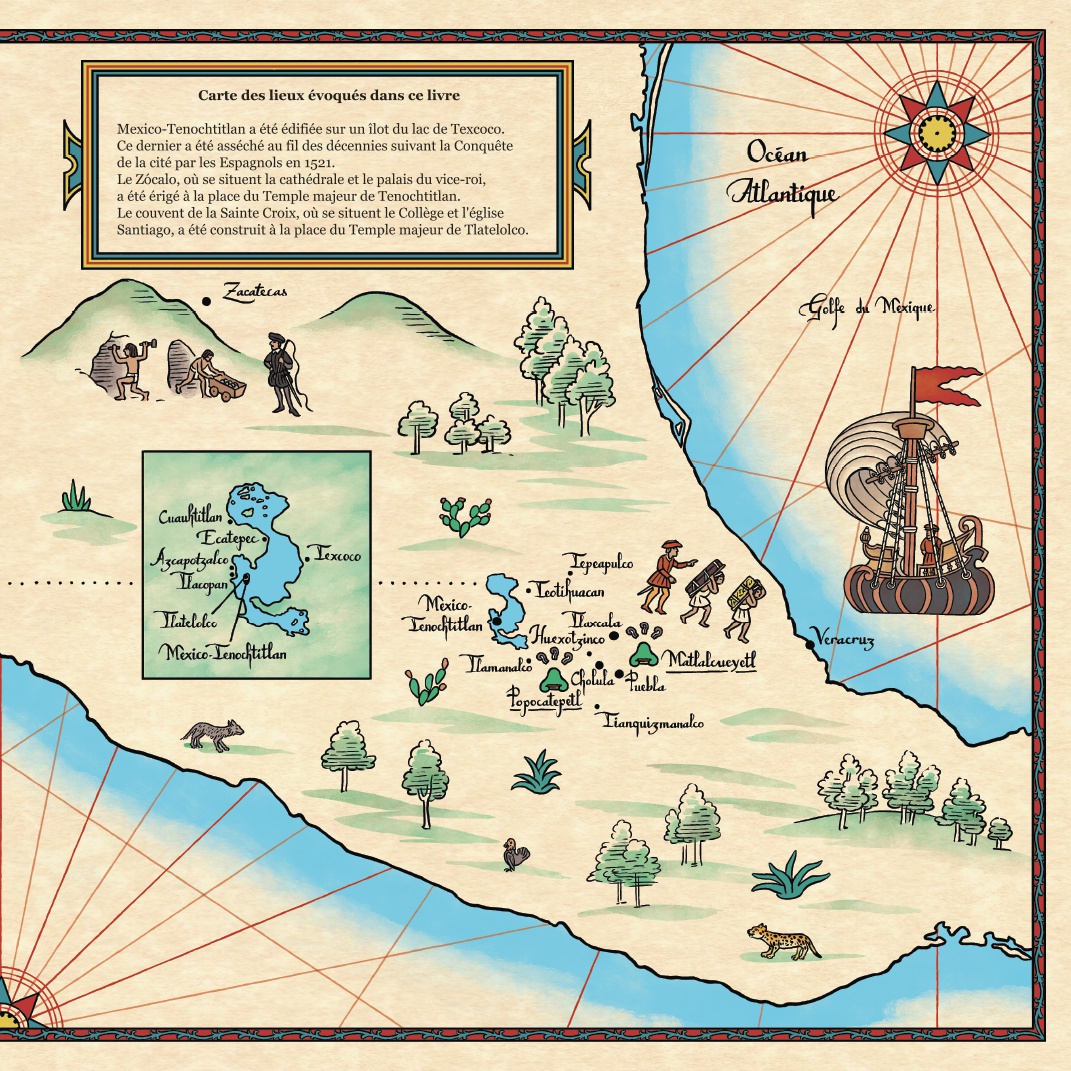

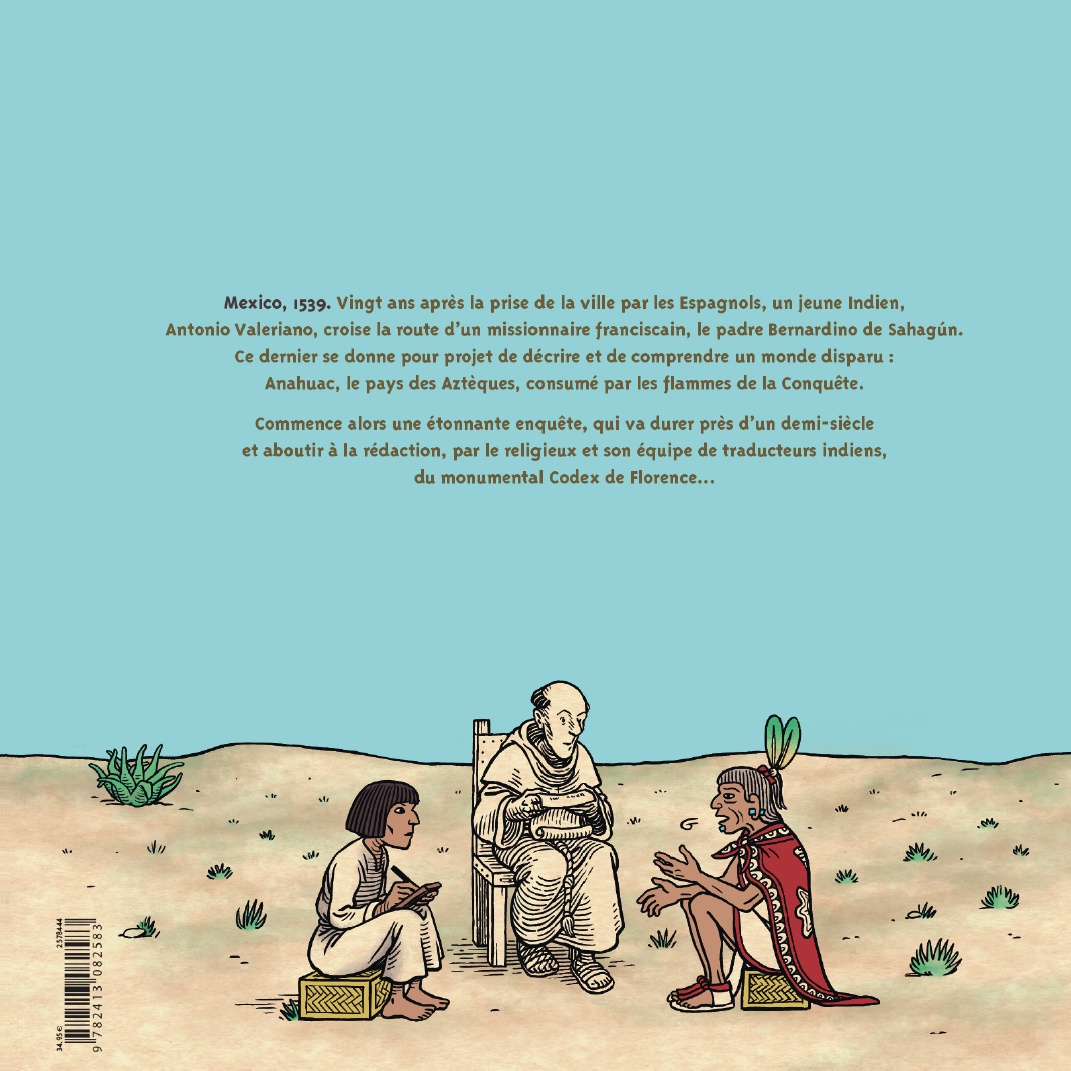

- Résumé: Au XVIe siècle, lors de son arrivée au Mexique, le prêtre franciscain Bernardino de Sahagun déplore la destruction systématique par les conquistadores de la culture autochtone. Il se lance dans la rédaction d'un recueil monumental, transcription de la mémoire aztèque. Un jeune Indien, Antonio Valeriano, né après la Conquête, l'aide dans sa tâche et découvre, chemin faisant, sa culture d'origine...

- La chronique

-

Par A. Perroud

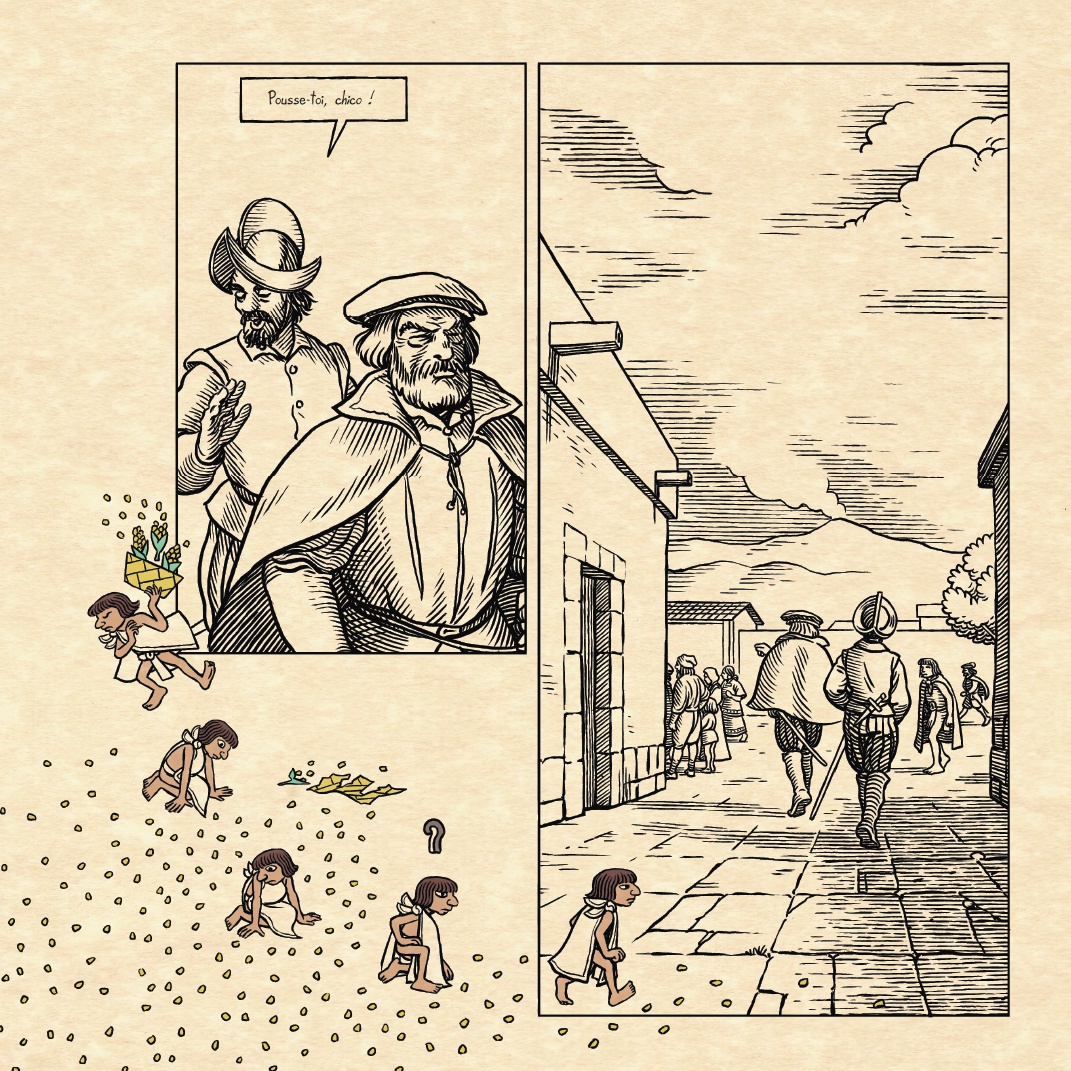

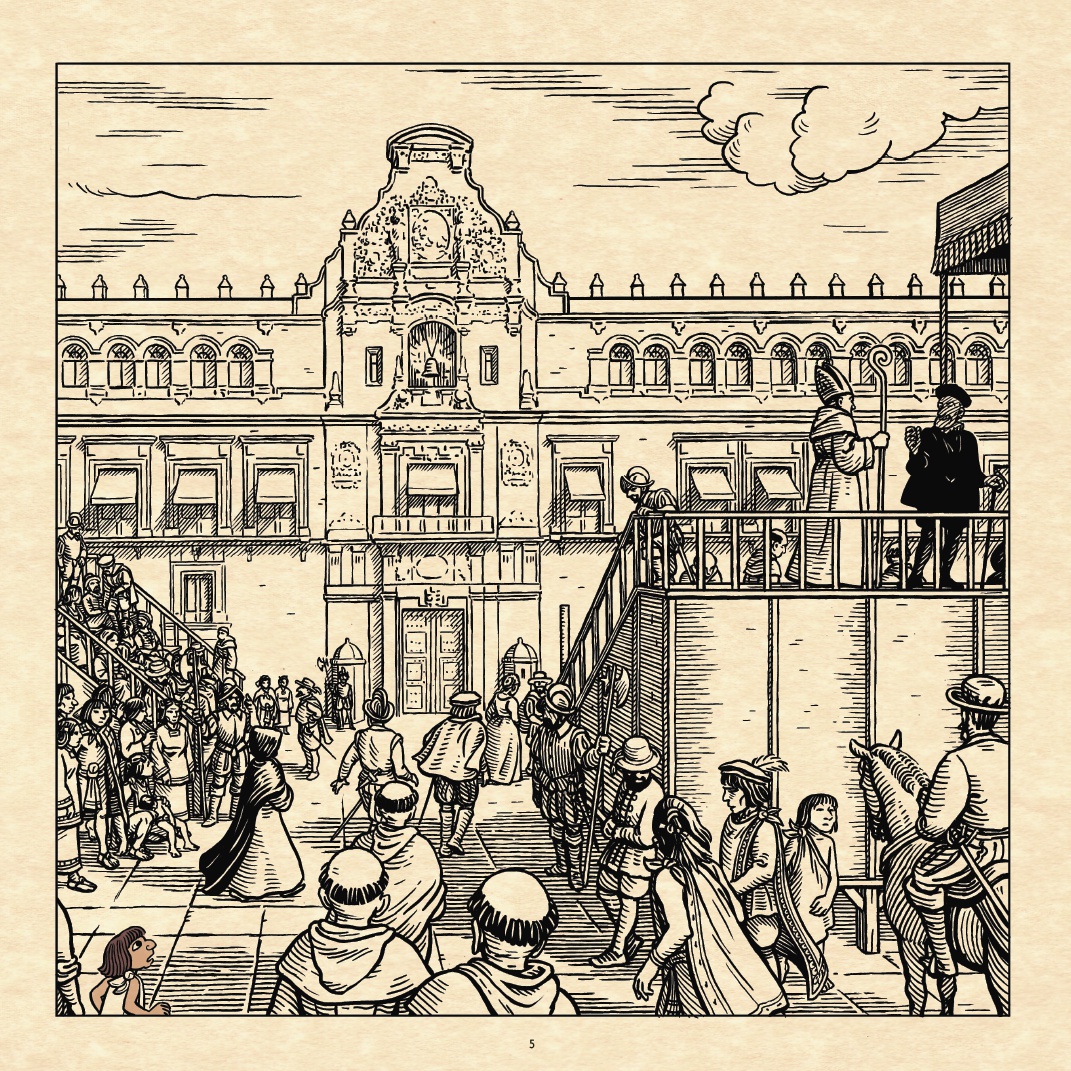

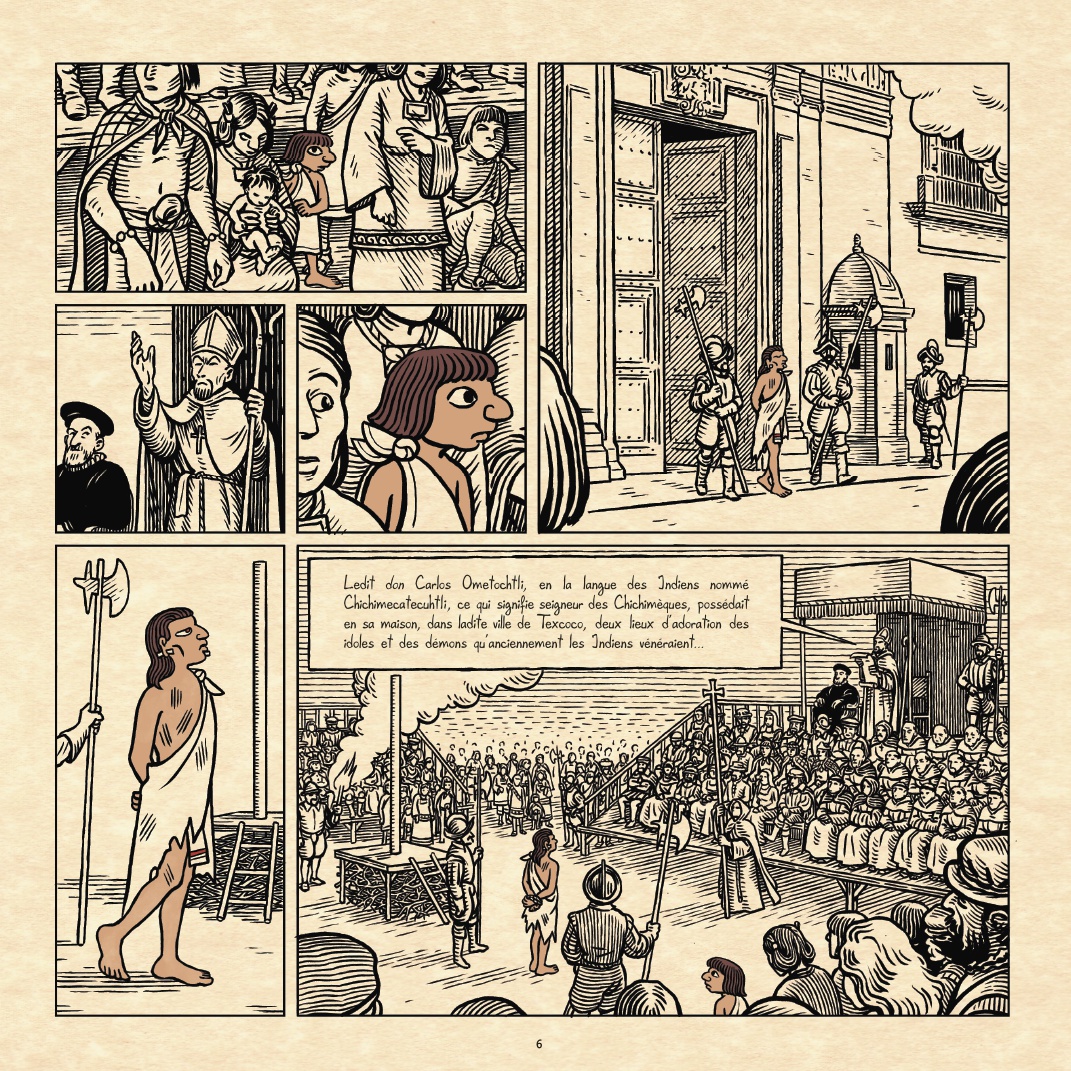

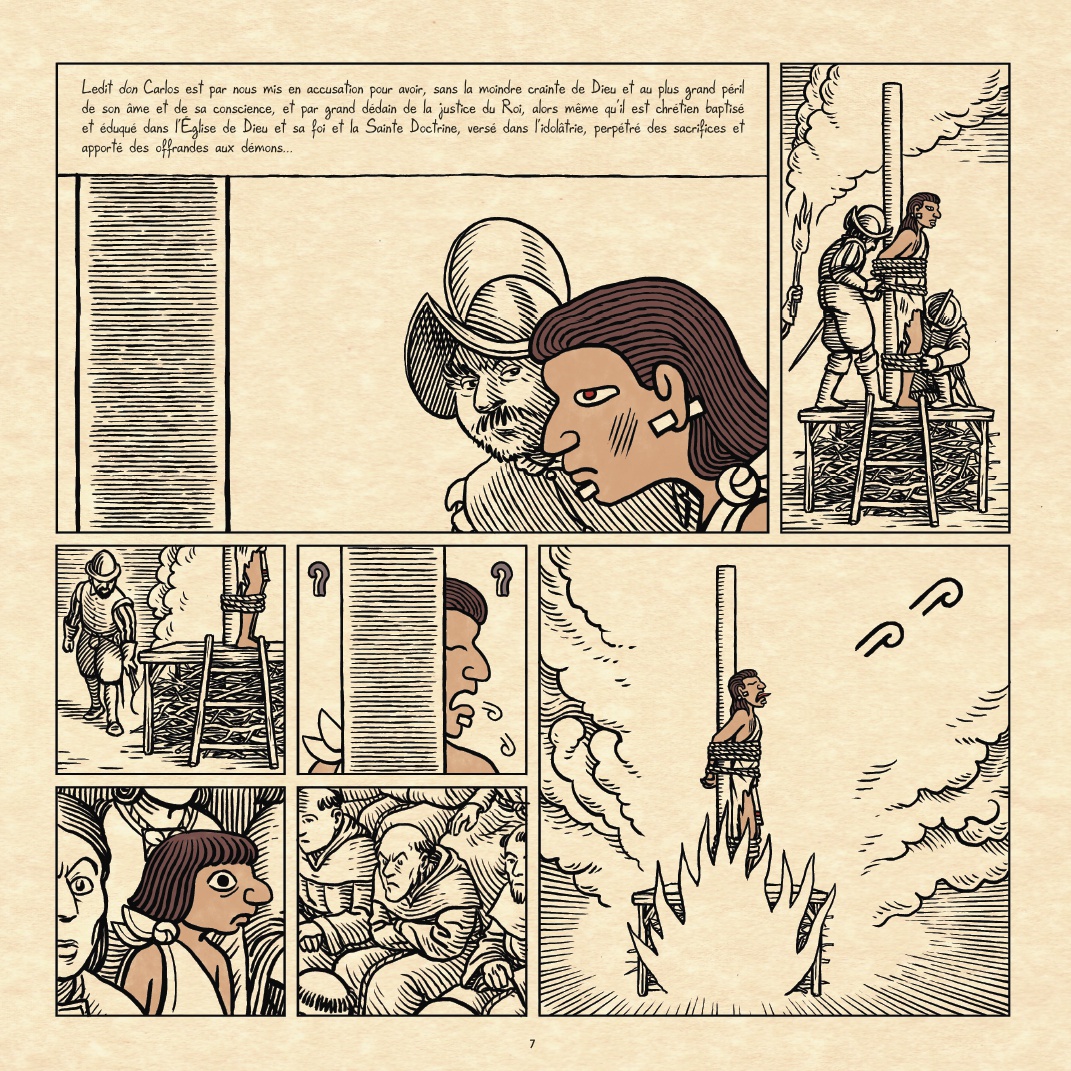

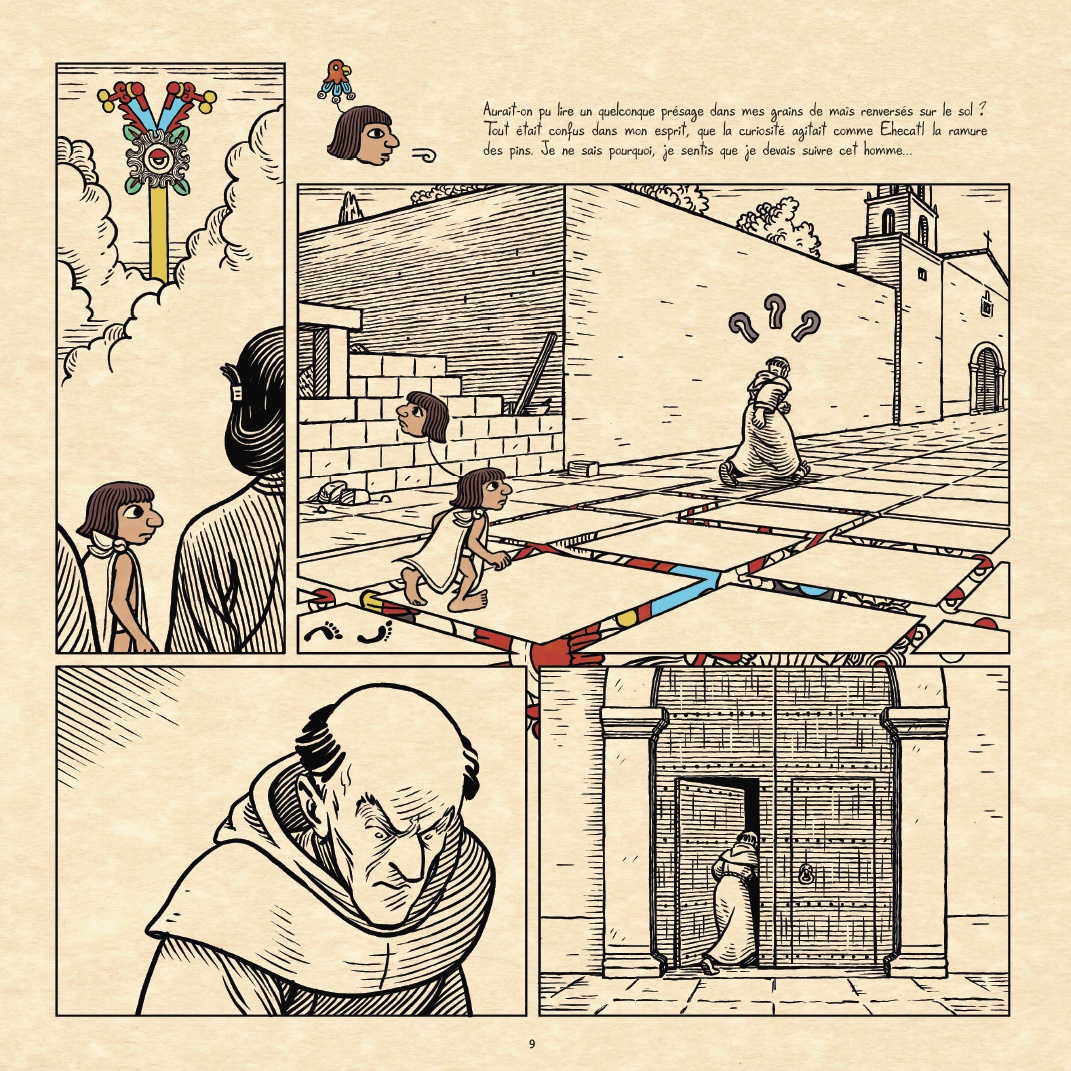

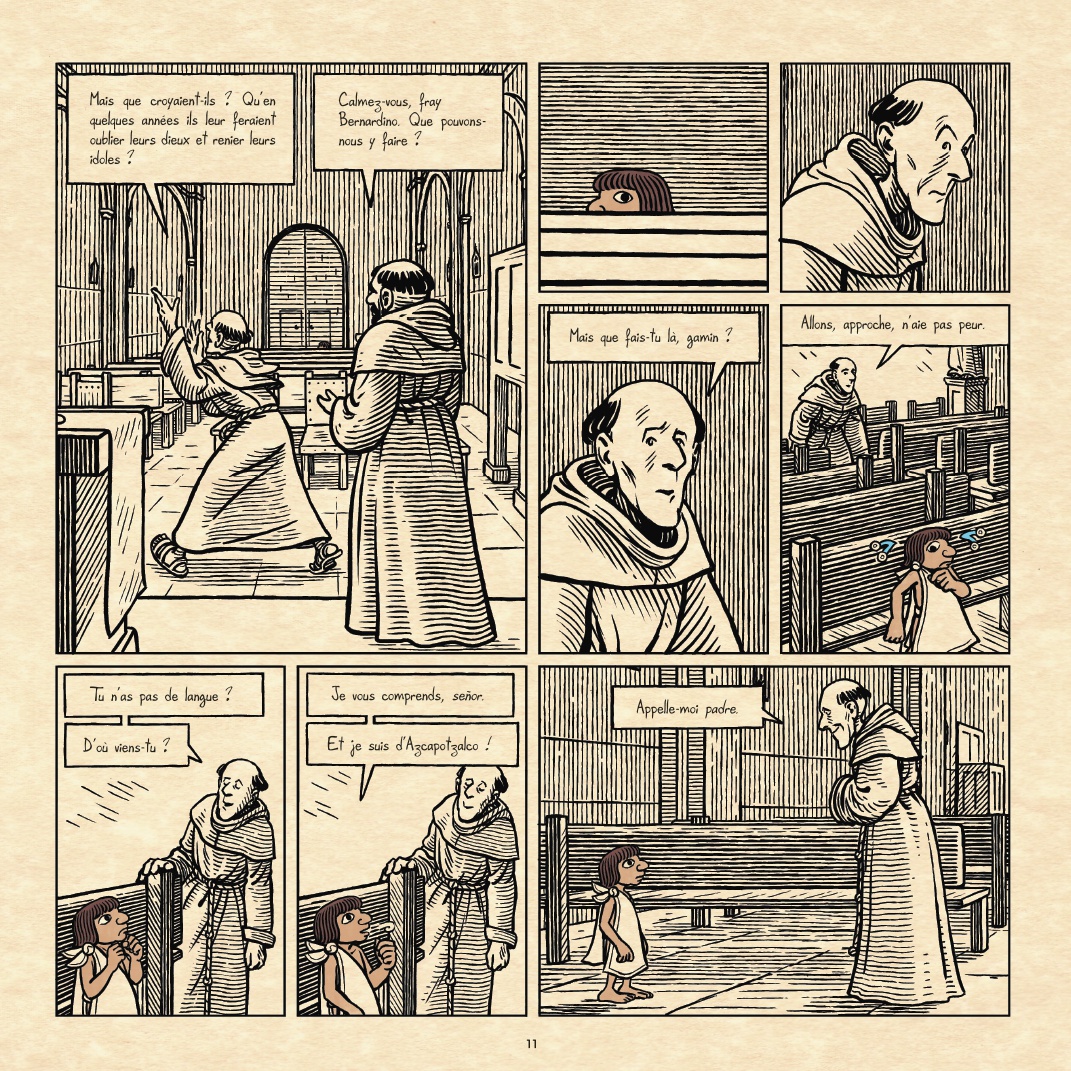

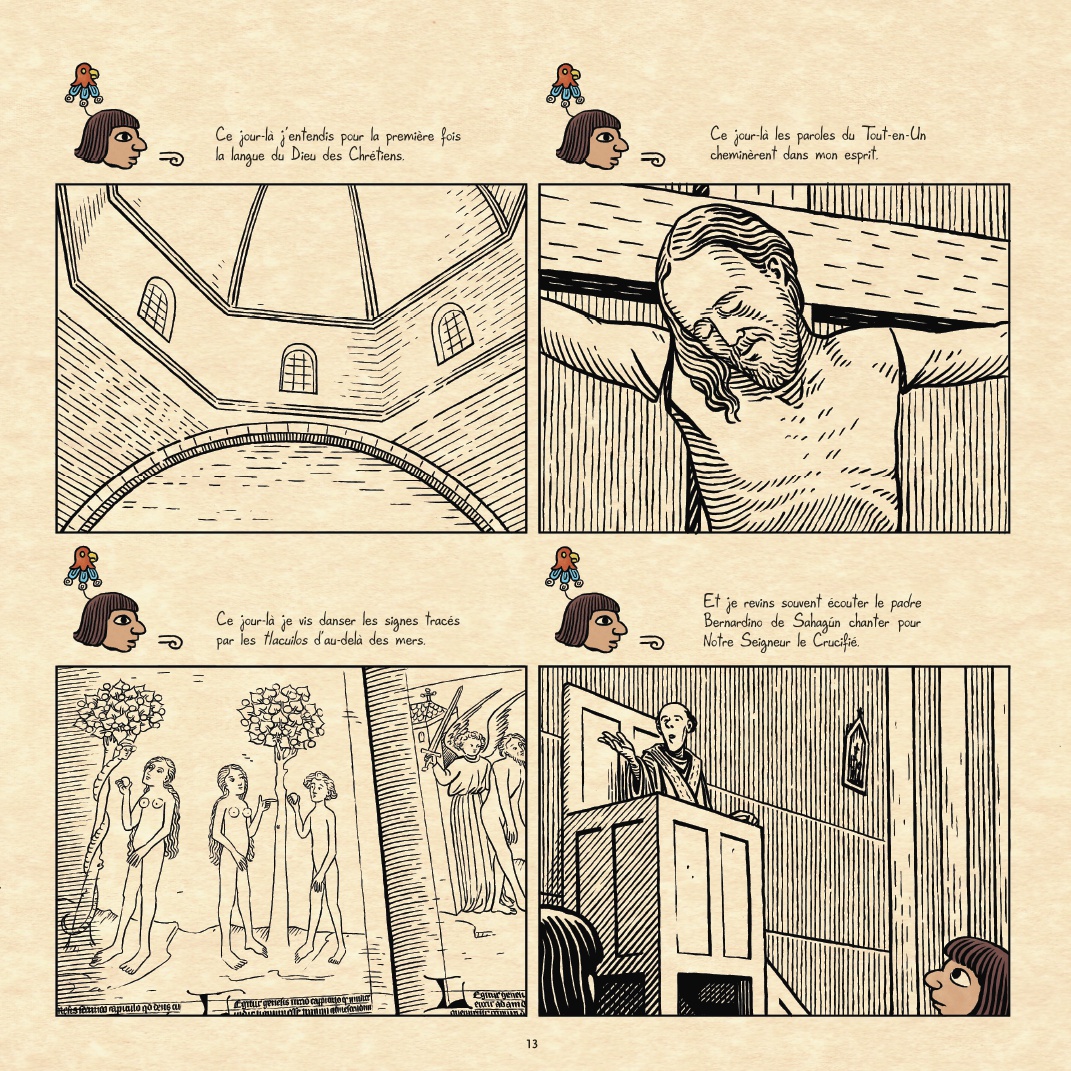

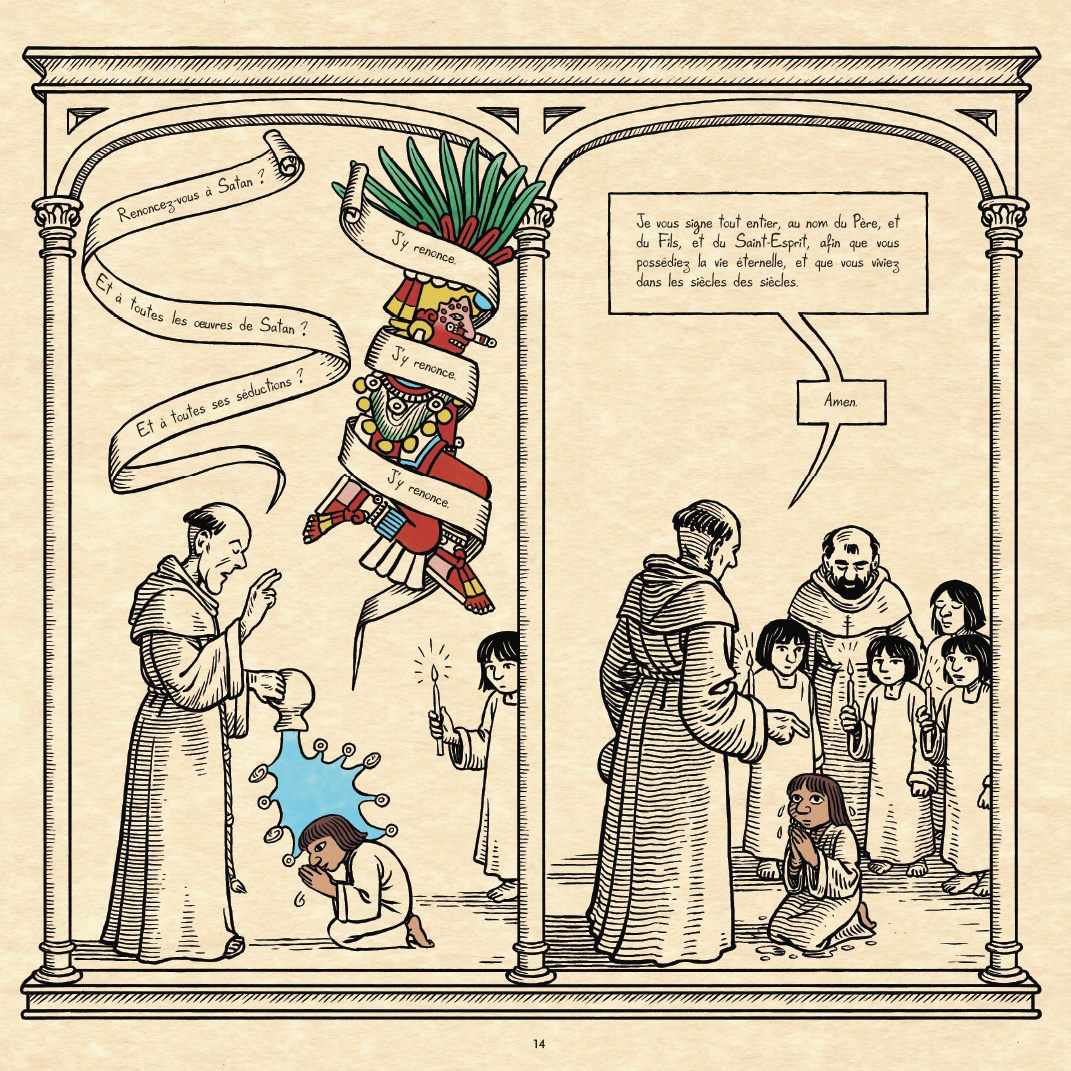

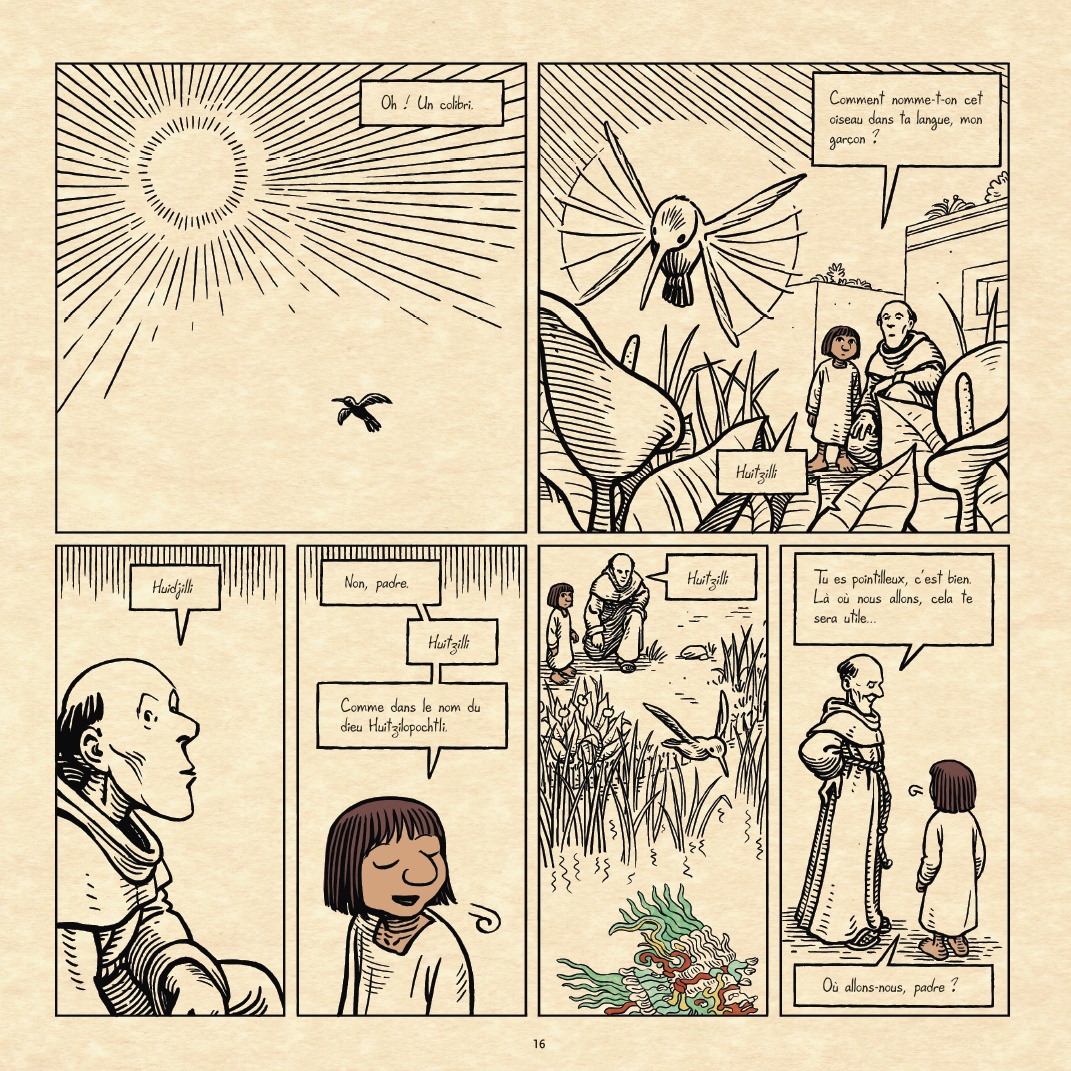

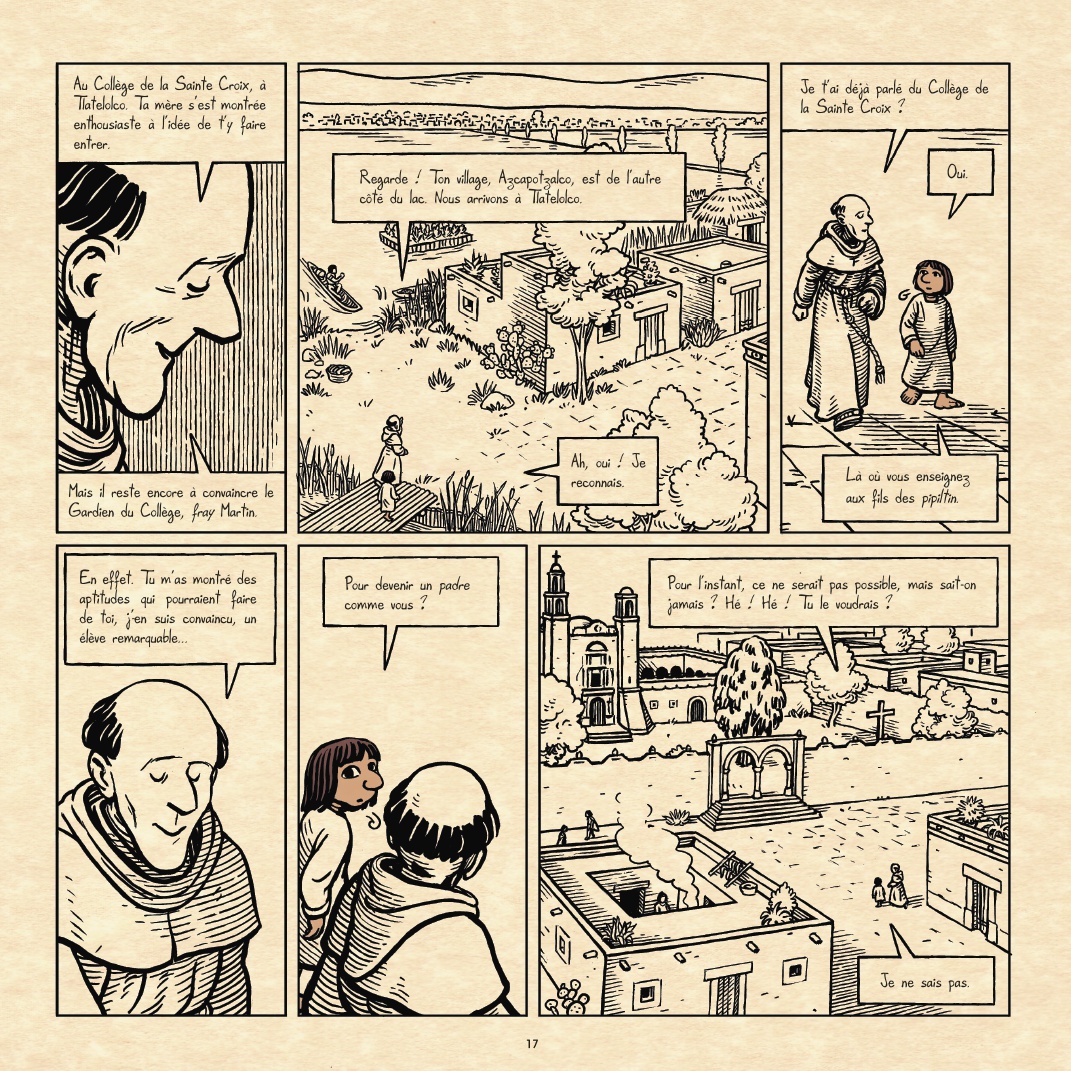

M exique, 1539. La terrible «normalisation» de l'Amérique centrale par les Espagnols suit son cours depuis maintenant une quinzaine d’années. Le vice-roi et les édiles, associés à l’Église catholique toute puissante, procèdent avec diligence afin de mettre au pas les populations locales. L’éradication de leur religion est spécialement visée. Au-delà du pillage des ressources, il s’agit également de propager, par la force si nécessaire, la bonne parole. Bernardino de Sahagún, moine franciscain, fait partie de ceux qui prêchent les Évangiles. Il est également chargé d’éduquer des locaux qui seront ensuite plus aptes à convaincre les récalcitrants. C’est ainsi qu’il accueille un jeune garçon autochtone baptisé Antonio Valeriano. Ce dernier, très doué, va apprendre le latin, les classiques et devenir à son tour tuteur pour la future élite indigène. En parallèle, Bernardino a décidé de recueillir les anciennes légendes et mythes de ce monde si différent. Sa théorie est que le Diable prend de multiples formes et qu’il est indispensable de connaître les racines des croyances impies afin de les combattre efficacement. Même si toute sa hiérarchie ne partage pas son raisonnement, il va passer le reste de sa vie à écrire une monumentale Histoire générale des choses de Nouvelle-Espagne et c’est Antonio, parmi de nombreux autres pupilles, qui va lui servir d’assistant et d’interprète. Sans le savoir, cette œuvre magistrale va devenir une des sources les plus complètes à propos de la civilisation mexicas (anciennement appelée aztèque). Il s’agit également d’une des premières enquêtes ethnologiques au sens moderne jamais entreprise.

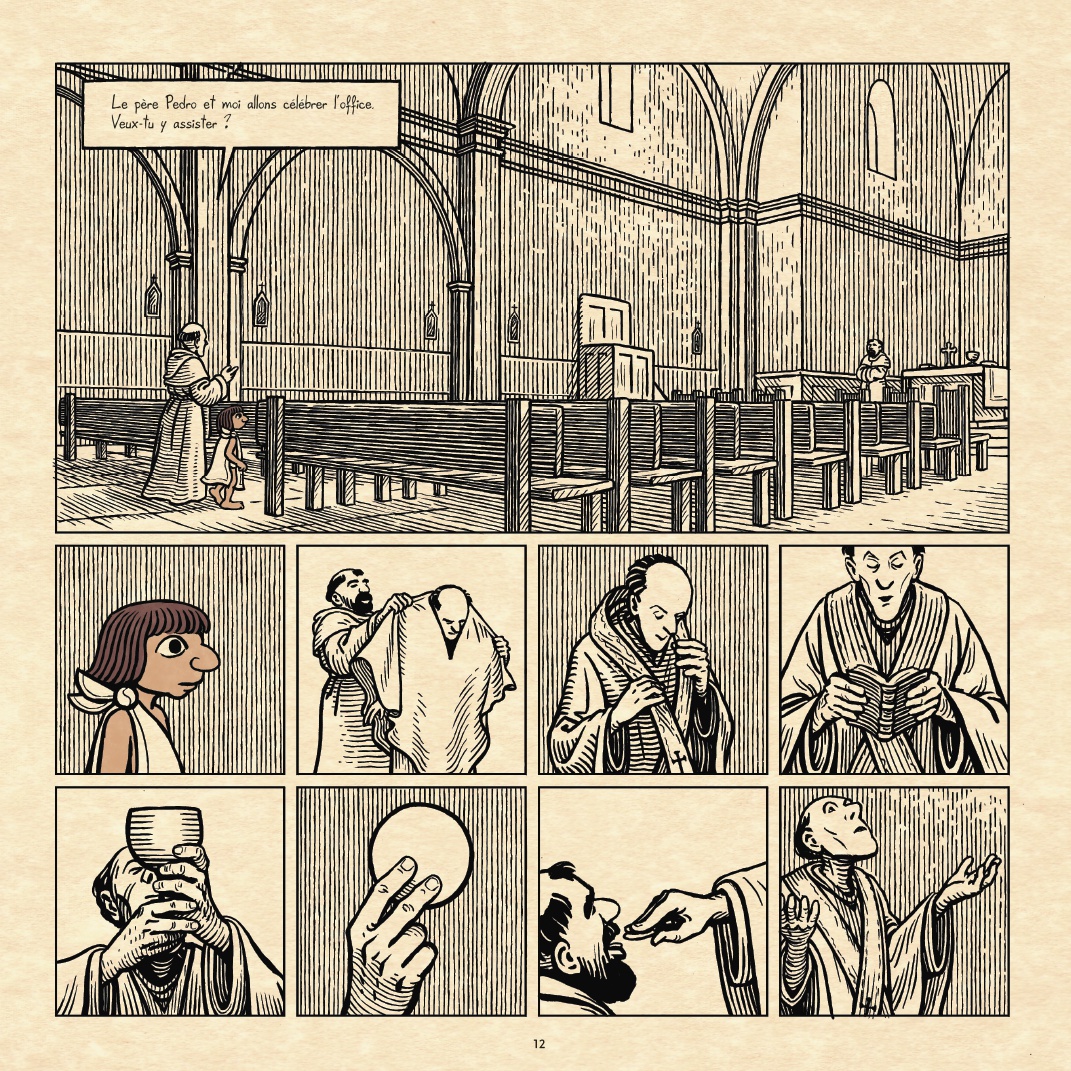

Auteur inclassable se renouvelant à chaque nouvelle BD, Jean Dytar s’est associé à l’historien Romain Bertrand pour raconter cet épisode peu connu de la conquête espagnole. Évidemment, narrer frontalement et classiquement cette anecdote qui se déploie sur des décennies aurait été trop simpliste ou limitatif pour le dessinateur du Sourire des marionnettes et des Illuminés. À la place, il a tissé un récit multi-focal, mêlant roman d’apprentissage et de compagnonnage, anthropologie et fable universelle. De plus, il évite soigneusement d’occulter la complexité et la dureté des enjeux en place (génocide culturel, colonisation, sources historiques orientées, etc.) grâce à un scénario qui prend le temps d'aborder les différents points de vue d’une manière à la fois complète, sensible et accessible. Si Bernardino est à l’origine de ces péripéties savantes, c’est bien Antonio qui concentre les attentions dans son rôle de passeur. Sa maîtrise du latin, du castillan et du nahuatl lui permet de comprendre l’évolution des situations, de s’y perdre parfois, tout en servant de guide au lecteur au long de cet ouvrage aussi foisonnant que généreux.

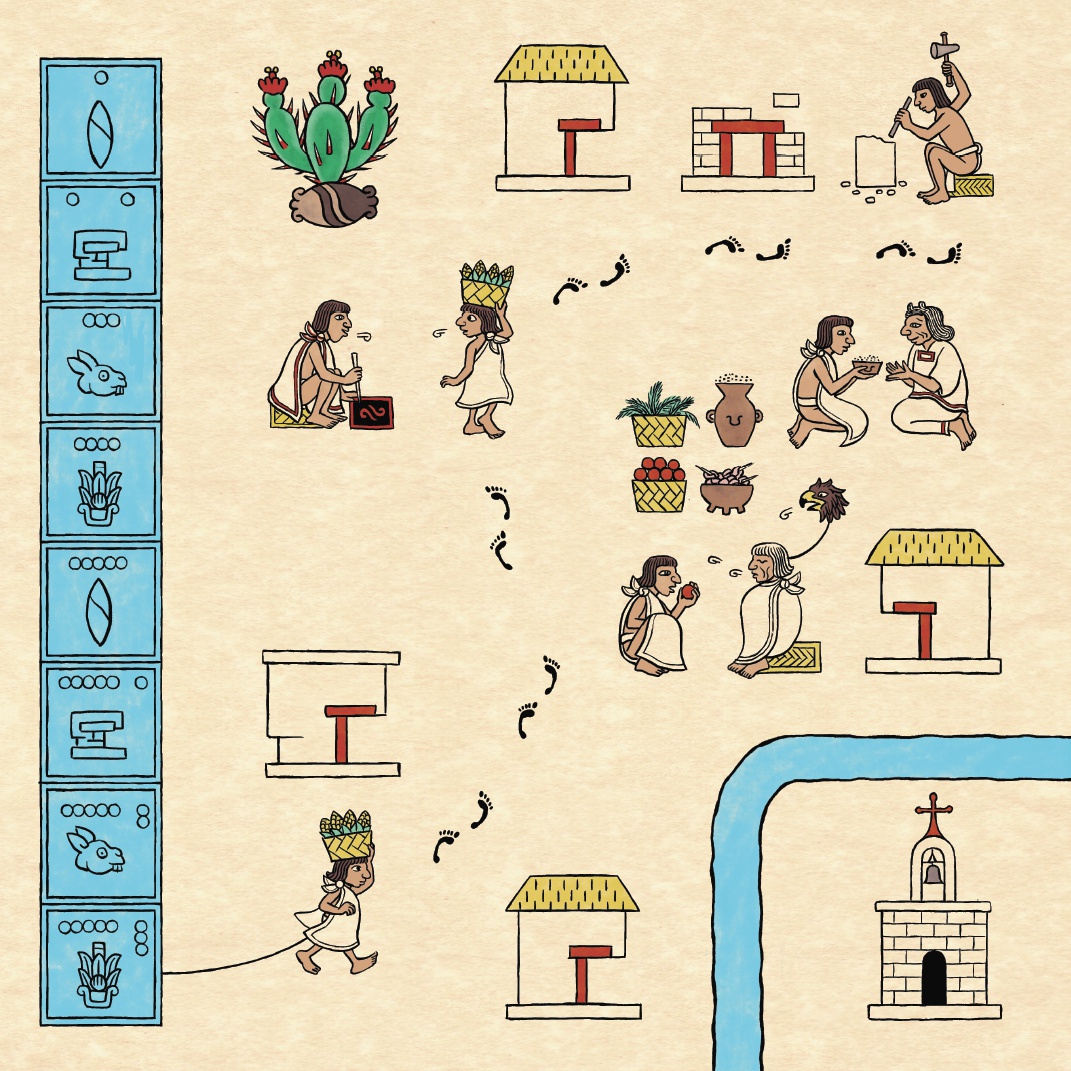

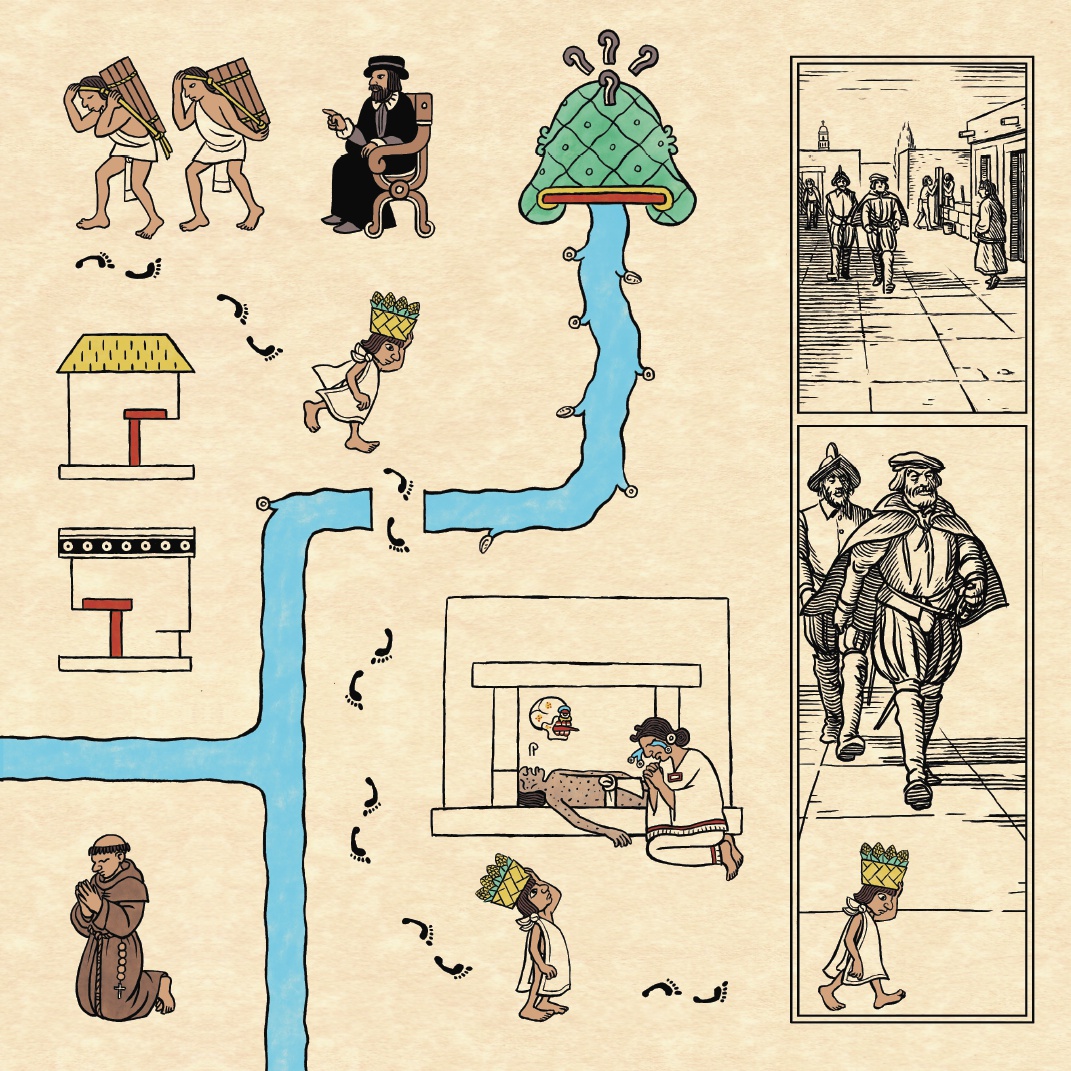

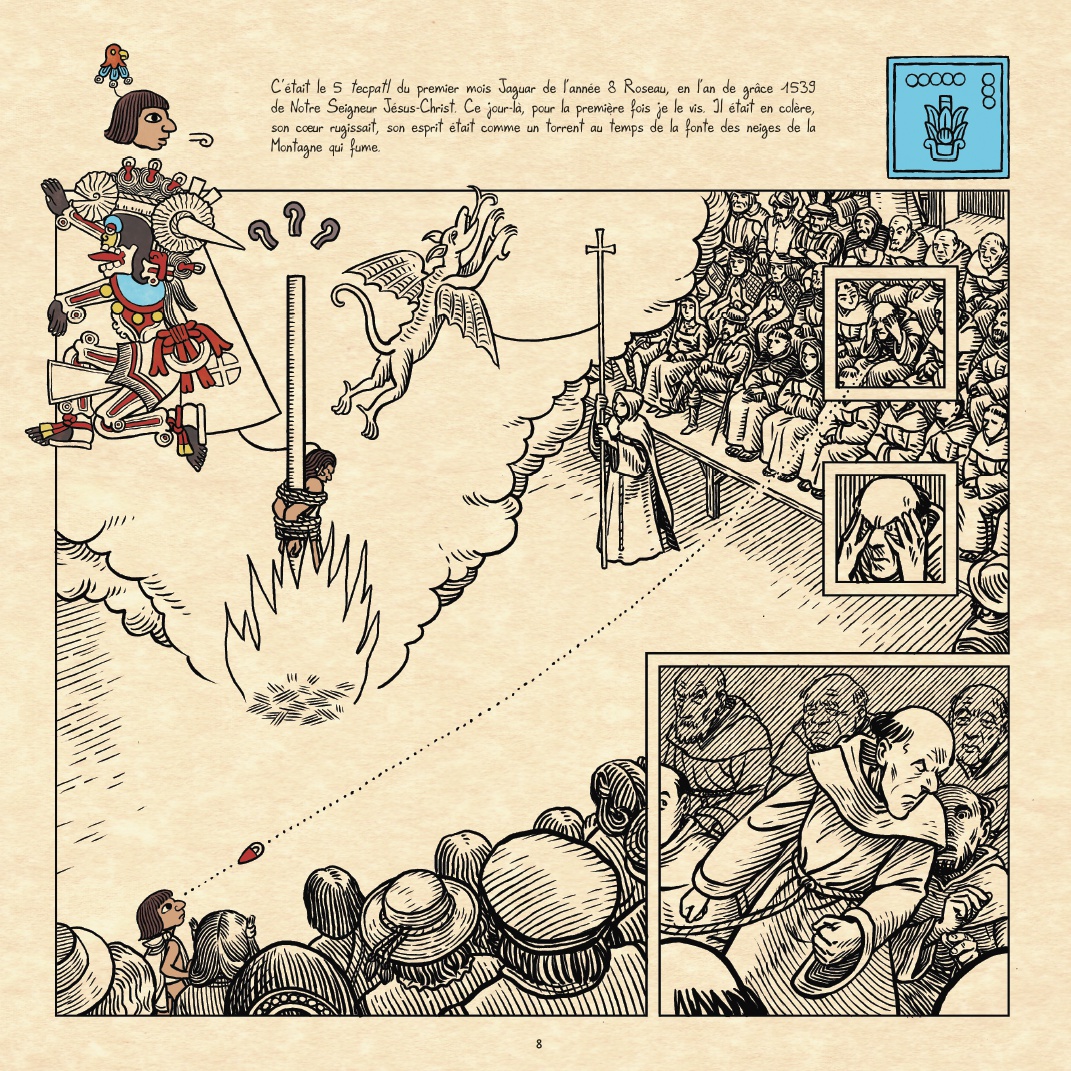

Ce sujet, déjà dramatique et enthousiasmant sur le papier (la trajectoire improbable du manuscrit de Bernardino mériterait à elle seule une série), est sublimé par le traitement graphique d’un des artistes les plus détonants du Neuvième Art. En effet, Dytar propose un album total, dans lequel tous les éléments (découpage, couleurs et mise en scènes) sont appelés à jouer un rôle actif dans la narration. Les planches passent du réalisme, façon gravure sur bois en N&B, quand il s’agit de dépeindre les Occidentaux à un traitement tout en rondeurs et en couleurs tirés des Codex pour les Mexicas. Les deux mondes se côtoient, s’interpénètrent et se «contaminent» mutuellement. Un «camp» ou un personnage peut même prendre l’ascendant pour quelques pages, avant de se rétracter dans une espèce de tango métaphorique et fantastique toujours renouvelé, le tout sous les regards des dieux et d’autres créatures mythologiques.

Somptueux visuellement, passionnant formellement, profond et provocateur à sa manière, Les sentiers d'Anahuac s’avère être un trésor d’inventivité utilisant pleinement tous les outils narratifs propres à la bande dessinée. Impressionnant et indispensable.

-----

Pour les curieux, les deux mille cinq cents pages d’Une histoire générale des choses de Nouvelle-Espagne ou Codex de Florence sont consultables en ligne.

- La preview

-

- Les avis

-

djeans

Le 08/02/2026 à 22:44:58

Une lecture indispensable, pour qui s'intéresse à l'histoire de ces Amériques, tellement riche et complexe. En mission en Guyane, et donc particulièrement sensible à cette histoire, à la situation actuelle après 5 siècles de carnages, tant humains que culturels, je quitte cette BD rempli d'émotion et de gratitude pour ceux qui ont tenté de sauvegarder ce qui pouvait l'être. Un immense merci aux auteurs de nous faire découvrir de si belle manière ce Codex, et tout ce qu'il nous dit de la nature humaine. Oui, sa lecture demande un peu d'efforts (ce n'est pas une aventure de Astérix....), mais quelle récompense au final ! Le fond comme la forme sont, à mes yeux, d'une telle richesse. On ressort de là bousculé, enrichi humainement, et avec un sursaut d'espérance dans les capacités de nos frères humains à garder et entretenir, justement, cette humanité, si indispensable en ces temps troublés. -

Touriste-amateur

Le 14/01/2026 à 00:33:19

Tout a été dit sur le pitch dans les avis précédents. Aussi je ne m'y attarderai pas. Là où je partage moins les avis dithyrambiques, c'est que: - D'une, j'ai trouvé l'histoire un peu longuette, ça commence à bouger un peu à partir des deux tiers de l'album, ça fait long à attendre... - De deux, le dessin a fini par me lasser, même si je l'ai trouvé intéressant et original. Pêlemêle (en + et en -) : Et la place des femmes? Il n'y en avait pas, elle ne servaient à rien à cette époque? Très beau papier épais Format atypique. Pas très pratique pour ranger dans la bibliothèque? Finalement, on peut très bien s'épargner de faire des allers-retours avec le glossaire à la fin, ce qui peut être pénible au bout d'un moment, on comprend quand même l'histoire. Mon ressenti: Prenez le temps de bien le feuilleter avant de vous décider. Si la magie semble opérer pour vous, jetez-vous dessus. Sinon, placez vos "petits neuros" dans d'autres BD! -

minot

Le 26/12/2025 à 18:26:19

LES SENTIERS D'ANAHUAC traite de l'évangélisation de l'Amérique latine par les conquistadors espagnols au XVIème siècle. Un sujet qui, à priori, ne m'emballe pas plus que ça. Ajoutez à cela un dessin austère et peu engageant, et voilà un album qui se situe bien loin de mes goûts habituels en matière de bande dessinée. Pourtant, contre toute attente, j'ai adoré cet album ! Sur le fond, LES SENTIERS D'ANAHUAC met en scène Antonio Valeriano, un jeune "Mexica" (ou Aztèque) qui va embrasser le catholicisme, la religion des vainqueurs (en l'occurrence les Espagnols). Accueilli par le padre Bernardino de Sahagun dans le Collège de la Sainte Croix de Tlatelolco, le jeune étudiant, très doué notamment dans l'apprentissage du latin, deviendra l'un des collaborateurs essentiels du missionnaire (avec d'autres jeunes camarades amérindiens) pour l'élaboration de ce que l'on nommera plus tard le "Codex de Florence", fameux document de plus de 2 400 pages dont la rédaction prit plus de vingt ans, et qui permit de sauver littéralement de l'oubli la mémoire Aztèque. Parallèlement, Antonio va connaître un parcours brillant et accédera aux plus hautes sphères du pouvoir de la cité de Tenochtitlan, actuelle Mexico. Sur la forme, le livre, qui bénéficie d'une présentation soignée, se présente dans un format carré et est imprimé sur du papier beige évoquant les vieux manuscrits, un parti pris tout à fait cohérent avec son contenu. Pour ce qui est du dessin, l’approche est particulièrement originale et en adéquation avec le propos du livre, qui parle de l’hybridation de deux mondes très différents, l’Espagne catholique et le Mexique précolombien, qui intègre la culture de l’envahisseur tout en s’efforçant de conserver ses traditions. Pour ce faire, l'auteur fait cohabiter un style inspiré des gravures européennes du XVIème siècle et l’iconographie nahuatl. Malgré ces trouvailles graphiques et un scénario bien construit, il faudra tout de même s'accrocher pour ne pas se perdre parmi la profusion de nombreux termes en nahuatl. Mais comme le dessinateur Jean Dytar pense à tout, il a eu la bonne idée de glisser un mini-lexique des mots les plus récurrents en fin d’ouvrage, ainsi qu’une liste des divinités aztèques. Ce glossaire est même doublé d’une version « volante » qui peut faire office de marque-page ! Au final, une lecture exigeante mais passionnante, et un ouvrage hors-norme qui constitue à coup sûr l'une des pépites de l'année 2025 ! -

Zablo

Le 09/12/2025 à 19:00:21

Grand prix ACBD 2026*… Le format remarquable de la BD attire le regard : un grand ouvrage carré - comme L’héritage fossile de Valette un an avant, chez Delcourt également - mais ici plus lumineux, avec des lettres dorées et des pages dignes d’un parchemin… Mais surtout sa couverture, représentant un jeune clerc métissé, marchant dans le désert à proximité d’un mont fumant et regardant le ciel, alors qu’un terrible affrontement - en principe invisible - a lieu dans le ciel, entrechoquement du terrible Tezcatlipoca, « seigneur du proche et du lointain », avec l’archange Saint-Michel qui prend l’ascendant, reflète d’emblée une certaine ambition des auteurs et de leur éditeur : raconter à « parts égales » (titre d’une monographie précurseure de l’un des auteurs, Romain Bertrand que l'on pourrait aussi rapprocher d'un livre de Nathan Wachtel, La vision des vaincus) l’histoire du codex florentin à travers les yeux d’une de ses petites mains, Antonio Valeriano. On ouvre cet objet mi-codex mi-BD et c’est là que ça devient réellement fascinant : les auteurs ont pris le parti de retracer cette histoire complexe - il y a d’ailleurs des notes explicatives et bibliographiques en fin d’ouvrage, pour nous donner une idée du degré d’interprétation historique - dans un art séquentiel hybride, faisant dialoguer le style occidental (gravures et estampes européennes) avec les glyphes aztèques, styles qui s'interpénètrent entre eux. Et ça marche ! L’efficacité des vocables graphiques utilisés par le dessinateur Jean Dytar permettent de se saisir d’un univers d’une grande profondeur : dans cette histoire du Mexique colonisé par les conquistadors espagnols, sous le regard approbateur de l’Église catholique, les Aztèques ne sont ni des gentils ni des méchants et tous les personnages sont tiraillés par les marques de leur identité ancienne, l'intrusion puis la mise sous tutelle tout aussi violente d’une civilisation par une autre, allogène et dominante, ce qui n'empêche pas ces populations de produire une forme originale de société, sise entre ce qui est là et ce qui n’est plus là ou trop lointain, ce qui est réel et ce qui ne l’est pas ou plus, ce qui est tangible et ce qui est insaisissable, ce qui est en projet et ce qui est effectivement réalisé : pour Antonio Valeriano, ce processus de colonisation se concrétise finalement par un retour inopinée vers la culture autochtone, celle de sa famille, qui lui était devenue étrangère, resurgissant chez lui dans un certain métissage lors de l'élaboration du codex ; son maître Bernardino de Sahagun quant à lui - qui dirige cet immense projet de collecte - est gagné par une sensibilité nouvelle à ce monde aztèque, résurgence d’un humanisme profondément ancré en lui, après avoir paradoxalement cherché à détruire la culture aztèque et formaté des esprits neufs au catholicisme. Pourtant, rien ne nous dit que ça s’est passé exactement comme cela. Car, cette BD laisse aussi une part à la réflexion. N’est-ce pas d’ailleurs la caractéristique d’un bon livre ? Comme le disait Voltaire : « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ». Un lecteur peut aussi être amené à réfléchir, à faire preuve d’esprit critique et finalement à combler les interstices, les parties manquantes à l’aide de ses savoirs ou même de son imagination. En ce sens, je préfère la sobriété du propos de Romain Bertrand et la clarté du trait particulièrement plastique de Jean Dytar, auteur caméléon, à la profusion émotionnelle d’un scénario à l’eau de rose ou d’un trait trop sûr de lui à former des arrières plans fantasmagoriques et par trop romantiques (je pense au Camelot de Prince Valiant par exemple, même si j’ai beaucoup aimé cette BD anhistorique étant petit)**. Finalement, Jean Dytar maîtrise encore une fois son art dans une nouvelle BD rare et unique en son genre, que jamais je n’aurais cru voir un jour, et sa collaboration avec Romain Bertrand est inespérée. Néanmoins, en terme d’innovation, si le style est emprunté à l’art séquentiel du XVIe siècle, cette alchimie séquentielle, où les choses se colorent peu à peu... est en réalité très contemporaine. D’où une certaine aisance de lecture aussi, quant on a les codes. Et puis, malgré certains biais, cet ouvrage est d’une telle richesse… Ce fut donc un réel bonheur de le lire. ...Et c’est mérité. *Je trouve ça assez drôle de voir que ce prix, décerné uniquement à des BD en français (c'est l'une de ses spécificités), vient couronner une BD sur la langue, l'écriture et plus largement la culture nahuatl. Comme quoi le français est autant la langue de l'universel qu'elle peut se substituer au langage du colon. **Une idée de film pour s’immerger plus intensément dans l’empire aztèque avant son invasion : Apocalypto de Mel Gibson -

Pascal Garin

Le 05/12/2025 à 21:56:52

Opus après opus, Jean Dytar s'affirme comme un des plus grands maîtres du 9ème art, avec un souci de véracité historique (il s'est associé ici avec l'historien Romain Bertrand), des thèmes souvent liés à l'intolérance (voir par exemple Florida, #J'accuse !), et une réalisation visuelle très innovante mais toujours au service du propos. Ici, le mélange de simili-gravures et de dessins inspirés du codex de Florence dont il retrace la genèse et la destinée (hypothèse parmi d'autres) sert, de mon point de vue, particulièrement bien le récit. Aucun manichéisme dans son traitement, l'équilibre entre l'aspiration à préserver cette culture préhispanique, la volonté malgré tout d'imposer le christianisme, le difficile choix des mots (comme cela est relaté dans la postface), les combats entre partisans et détracteurs (craignant une propagation de ces idées "impies") de ce projet majeur étant toujours préservé. L'album, très beau aussi et ayant fait l'objet d'une attention toute particulière de l'éditeur, renvoie à de nombreux liens et références, illustrant, si besoin en était, la rigueur du travail entrepris. En conclusion, on ne peut que saluer la ténacité de certains visionnaires, conscients d'œuvrer pour l'histoire avec un grand H dans un climat qui, on l'imagine, ne devait pas être très propice... -

Yovo

Le 18/11/2025 à 23:02:16

« Les sentiers d’Anahuac » raconte la création du Codex de Florence, un manuscrit rédigé au 16° siècle par un moine franciscain et ses disciples amérindiens. Ce recueil inestimable rend compte du monde des Aztèques tel qu’il était, avant que la Conquête espagnole et la christianisation ne viennent mettre un terme à leur civilisation. Une superbe idée scénaristique, en tout cas, que les auteurs ont mis en scène de manière spectaculaire. En cherchant à fusionner le fond et la forme, Jean Dytar fait cohabiter dans ses pages deux styles complètement différents : des symboles aztèques aux couleurs vives pour illustrer le monde indigène, et du noir et blanc imitant la gravure, pour tout ce qui se rapporte aux conquistadors. Cet effet d’opposition est renforcé par l’alternance de planches " classiques " et de doubles pages pictographiques, avec de véritables glyphes de la langue nahuatl. Le tout dans un format carré au papier parcheminé. Un magnifique travail de création et d’édition, vraiment, qu’il faut saluer. Mais bien que cette proposition soit ambitieuse et d’un intérêt culturel certain, elle ne m’a pas tout à fait convaincu. Sur le papier, c’est prometteur. Le lecteur va suivre Antonio Veleriano, jeune indien prosélyte, et son mentor, le père Bernardino de Sahagún. Afin de parfaire l’évangélisation du pays, ils vont faire témoigner les natifs les plus âgés, les derniers à avoir vécu la splendeur de l’empire aztèque, pour comprendre leurs usages et leur mythologie. Puis ils entreprendront de traduire leurs paroles en latin, espagnol et nahuatl. Ce qui constituera le Codex de Florence. Pourtant, cela m’a donné l’impression d’être davantage un récit historique qu’une bande dessinée. Avec une forme globale peu intuitive, ou peu fluide, l’album peine à captiver. Il manque sans doute de souffle et d’intensité. Les connaissances encyclopédiques de Romain Bertrand ne suffisant pas à faire, à elles seules, un scenario exaltant. On le voit dans les personnages par exemple. En dehors des deux acteurs principaux, les autres n’ont que très peu d’épaisseur et restent constamment en arrière-plan. Aucun ne joue de rôle important. Quant aux décors, ils sont la plupart du temps trop pauvres, presque inexistants, au regard du contexte foisonnant. Les quelques vues des cités sont très parcellaires et plutôt austères, alors que leur démesure et leur complexité offraient des potentialités extraordinaires, notamment architecturales. On sent bien que la démarche de J. Dytar est avant tout cérébrale et très peu tournée vers le rythme et la dramaturgie. D’autre part, le dispositif graphique est si démonstratif qu’il en devient presque artificiel. C'est une des raisons qui m'a empêché de rentrer convenablement dans l’histoire. Quand le dessin semble dire en permanence « regarde-moi », je reste en général à distance. L’omniprésence de ces idéogrammes n’apporte finalement que peu de valeur ajoutée au texte. L’utilisation de glyphes est pertinente et pleinement raccord avec le propos, c’est indiscutable. Mais ils sont peu variés, et sans que rien ne vienne jamais les revitaliser, ils finissent par devenir un peu répétitifs. Autre conséquence, les planches paraissent étrangement figées. Elles manquent cruellement de profondeur. L’effet 2D, produit par les glyphes, finit par l’emporter sur le reste, puisqu’il n’est pas contrebalancé par la faible perspective du mode « gravure ». Enfin, il suffit de trois pages pour intégrer qu’à chaque fois qu’il sera question des Mexicas, leurs symboles apparaitront. Et ce sera ainsi jusqu’à la fin. Leur présence ne fait pas vraiment sens en termes d’idée, elle est juste ornementale. Je ne le remets pas en question mais je pensais que cela déboucherait sur quelque chose de plus fort, comme la présentation du fameux codex à la fin. Mais non. On n’en voit hélas pas une page alors que cela, me semble-t-il, aurait été plus qu’opportun. Dommage. Sur le plan formel, « Les sentiers d’Anahuac » est donc un ouvrage magistral mais que je trouve un peu vain. C’est toute la difficulté d’un album « expérimental » comme celui-ci. On n’en retient plus l’apparence que le fond. Mes réserves n'enlevant rien aux qualités propres de l'album, j’en recommande néanmoins la lecture. -

fifou75

Le 09/11/2025 à 20:28:07

Une très belle expérience de lecture. Le récit n'est certes pas des plus palpitants, mais il maintient l'intérêt du lecteur pour cette enquête et cette civilisation disparue des Mexicas. Le propos est très documenté et les dessins, très réfléchis, apportent un vrai plus à l'histoire. J'ai passé un excellent moment.

BDGest 2014 - Tous droits réservés