- Informations sur l'album

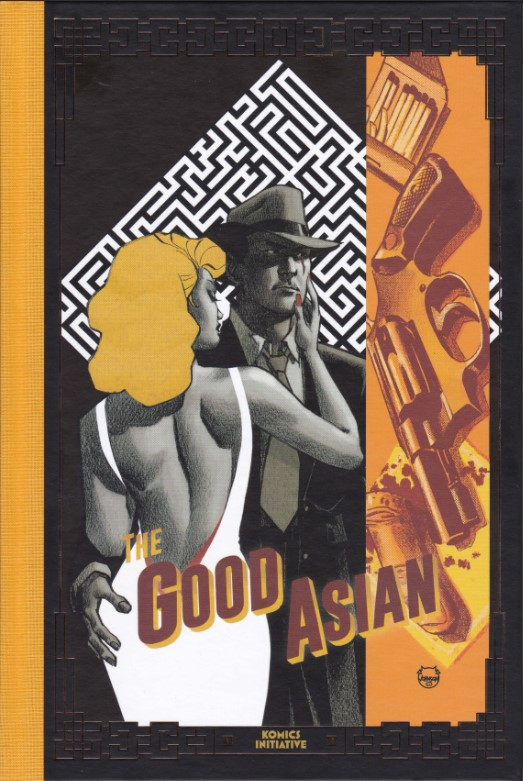

- Good Asian (The) (Komics Initiative)

- Tome 1

- 1TL

- 4.50/5 (2 votes)

- USA

- Polar

- 506890

- Pichetshote, Pornsak

- Tefenkgi, Alex

- Loughridge, Lee

- Johnson, Dave

- 10/2024 (Parution le 25/10/2024)

- non coté

- Komics Initiative

- Mavericks

- Format comics

- 978-2-386-03074-1

- 04/10/2024 07:24:56 (maj 19/10/2024 11:51:48)

- Info édition : Edition collector de 225 exemplaires

- La chronique

-

Par A. Perroud

S an Francisco, 1936. Alors en poste à Hawaï, Edison Hark a demandé une mutation en Californie afin de se rapprocher de sa famille. Mason Carroway, son père adoptif, vient de subir un grave accident cardiaque et sa santé est plus que chancelante. D’après Frankie Carroway, son demi-frère, c’est en apprenant la disparition de son amante, Ivy Chen, que le patriarche se serait écroulé. La retrouver est donc urgent, pour aider la guérison de Mason et, surtout, en savoir plus sur les raisons de cette relation exclusive. Edison entame alors une enquête au cœur de Chinatown. Premier détective d’origine asiatique des forces de police, sa connaissance de la culture chinoise et son faciès lui permettent de pénétrer dans des strates de cette société refermée sur elle-même. Mais est-il encore digne de confiance, lui qui travaille désormais pour les gweilo (les Blancs) ?

Auréolé des deux prix les plus prestigieux des Comics, The Good Asian débarque en Europe avec une réputation à tenir. Sous le couvert d’un polar «hardboiled», Pornsak Pichetshote y décrit une version rarement vue de l’émigration et de la communauté chinoise aux États-Unis. Tout en s’accaparant les clichés du genre, le scénariste en profite pour raconter l’Histoire de l’émigration asiatique. D’abord main d’œuvre à bon marché et corvéable à merci durant la deuxième partie du XIXe siècle, les Chinois ont ensuite été considérés comme des voleurs de jobs dès la première crise économique venue et quasiment interdits d’entrée sur le territoire à partir de 1882. Ces barrières ne seront partiellement levées que pendant les années trente. Frappés par le même ostracisme et racisme que les Noirs ou les Amérindiens, ils sont obligés à faire le dos rond et s’organisent au sein d’une société parallèle, juste à côté de celle des Blancs. Les célèbres Chinatowns sont la manifestation la plus visible. Les années passant, la deuxième génération, à l’exemple d’Edison Hark, commence timidement à s’intégrer et à participer pleinement au melting pot américain. Tel est le cadre général de la série.

L’intrigue, alambiquée à souhait, rappelle la construction de celle de Fondu au noir ou de Playback. Double vie, faux semblants, placards et cadavres mutilés, tous les protagonistes se retrouvent tour-à-tour victimes, suspects et plus ou moins coupables, alors qu’Edison s’enfonce toujours loin dans les tréfonds de cette affaire tentaculaire et sordide. La galerie de portraits se montre imposante. Chaque caractère est décrit jusque dans les tréfonds de son âme. Par contre, cette précision et ce souci des détails se fait un peu au détriment du récit. En effet, prisonniers de leur rôle, les personnages sont également pris par un contexte historique logiquement figé. Résultat, certaines scènes finissent par ressembler à des passages obligés et paraissent un peu artificielles. En résumé, si les retournements ou les révélations chocs ne manquent pas, ils donnent souvent l’impression d’être forcés ou surjoués. Ce déséquilibre narratif est heureusement contrebalancé par une écriture et un découpage impeccables.

Alex Tefenkgi, admirablement assisté de Lee Loughridge pour les couleurs, illustre avec force ce roman noir dans les règles de l’art. Classiques un instant et complètement actuelles à un autre, les planches rendent la lecture prenante et dynamique. Même dans les passages les plus explicatifs, il se passe toujours quelque chose au niveau visuel. Petit ou gros coup de zoom, surimpression, case flottante, etc., l’œil est tout le temps sollicité, sans jamais que le fil du scénario ne se brise totalement. Il en ressort une atmosphère à la fois tendue et virevoltante. L’impact qui en découle est formidable.

Au final et malgré quelques petits bémols secondaires, The Good Asian a assurément mérité toutes ses louanges. L’âpreté et la dureté de Dashiell Hammett et Raymond Chandler ne sont jamais loin, le XXIe siècle et ses considérations d’inclusion et de respect des différences aussi. Les auteurs ont réussi ce mariage improbable avec pertinence et énormément de brio.

BDGest 2014 - Tous droits réservés