- Informations sur l'album

- Escadron de Catherine de Médicis (L')

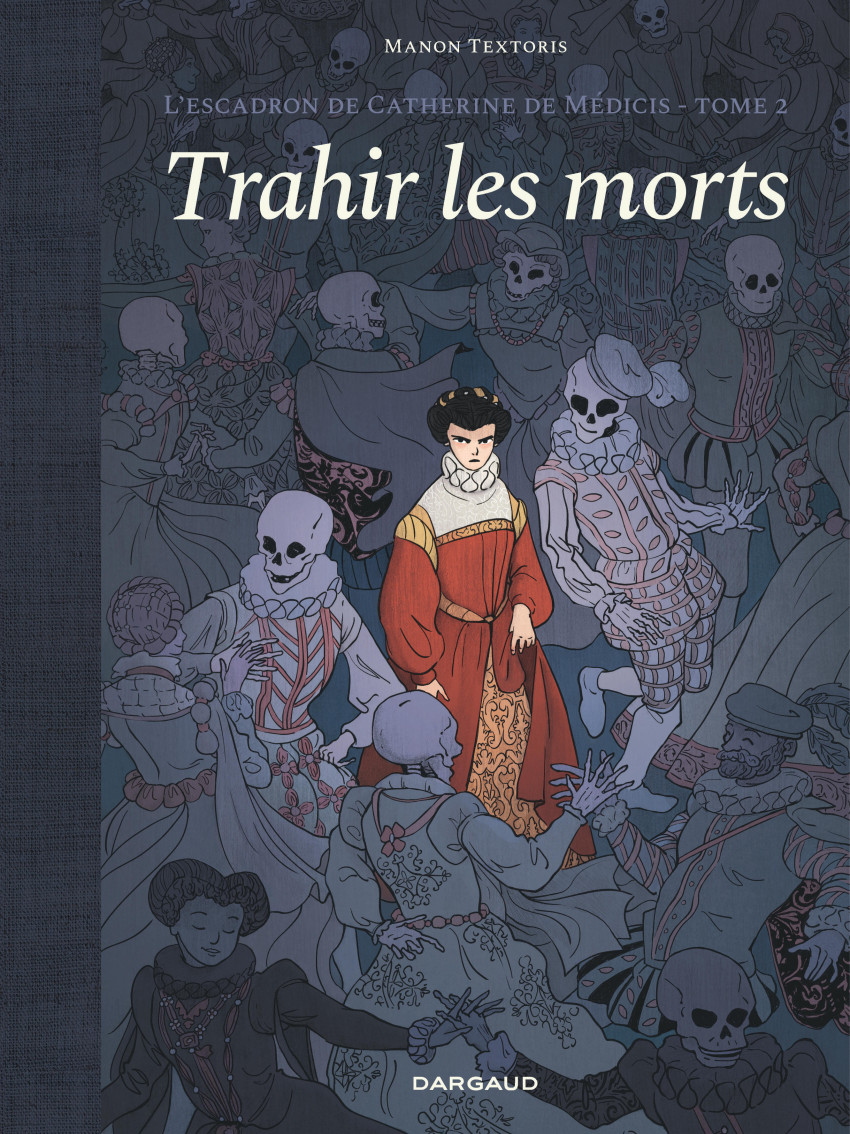

- Trahir les morts

- 2

- 4.00/5 (3 votes)

- Europe

- Histoire

- 523524

- Textoris, Manon

- Textoris, Manon

- Textoris, Manon

- 06/2025 (Parution le 06/06/2025)

- 05/2025

- non coté

- Dargaud

- 2/2

- Format normal

- 978-2-205-21155-9

- 136

- 22/06/2025 23:53:44 (maj 23/06/2025 10:31:05)

- Info édition : Noté Première édition

- Résumé: A l'aube de ce second tome, en proie à de nombreuses turbulences internes au Royaume et désirant éviter à tout prix une guerre avec l'Espagne, Catherine de Médicis ordonna de se saisir du Prince de Condé. Mais, prévenu par des espions, celui-ci s'enfuit et rejoignit Coligny et ses troupes. Ils se barricadèrent dans la place forte de la Rochelle où les réformés affluaient de toute la France. Chaque parti chercha de l'argent pour reconstituer ses forces : le pape autorisa la vente de biens ecclésiastiques, « à condition que l'argent serve à châtier les Huguenots » ; le Chancelier, Michel de l'Hospital, soutien fidèle de Catherine de Médicis, refusa. Cela allait contre la politique de tolérance menée depuis des années et contre ses idéaux. La troisième guerre approchait, et Gabrielle continuait de parfaire son apprentissage de la politique, de l'amitié, de l'amour, de l'engagement, terreau de l'affirmation de sa personnalité frondeuse...

- La chronique

-

Par M. Natali

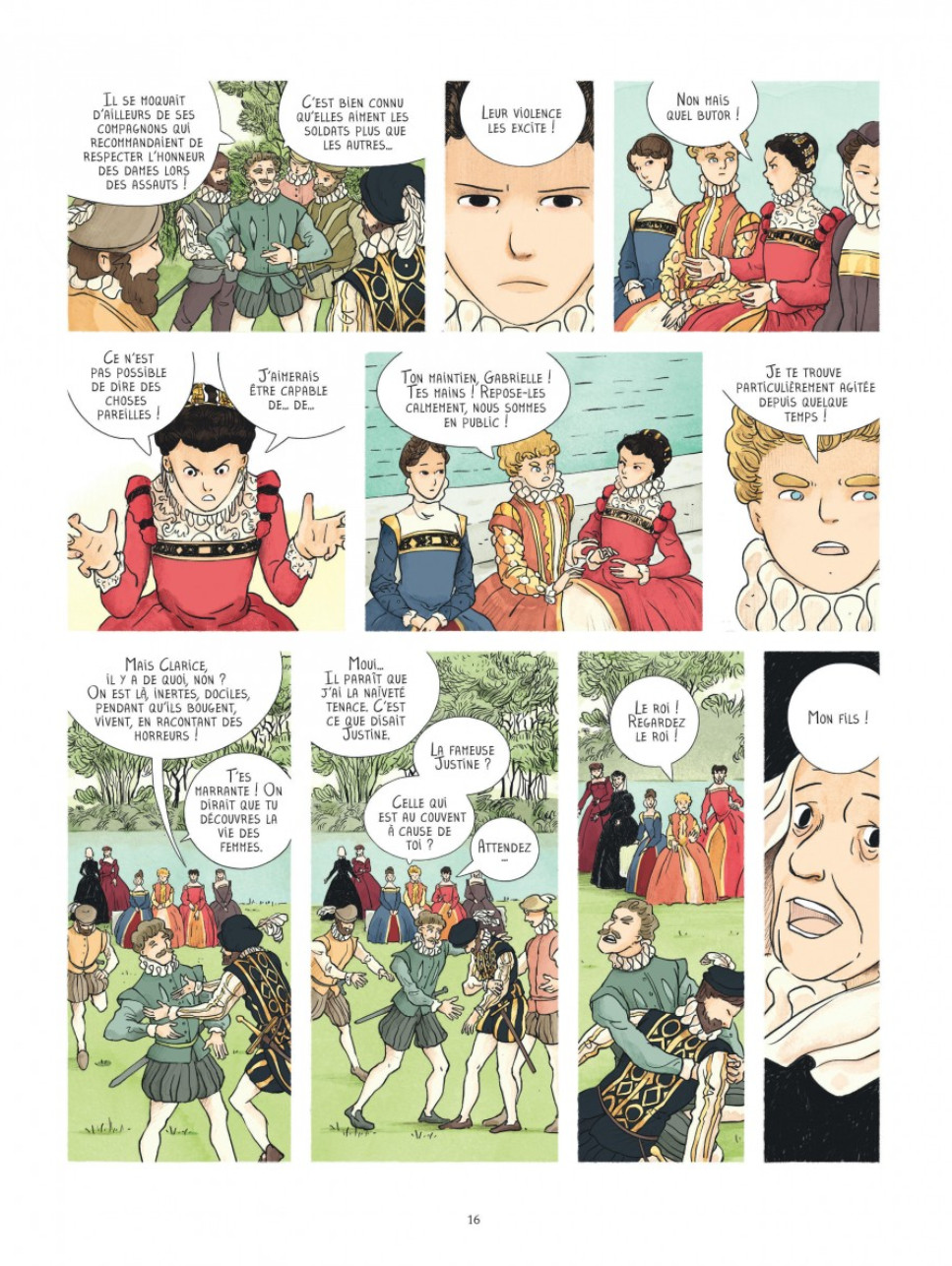

1 567, voilà quatre ans que Gabrielle de Rostaing gravite à la Cour de France comme demoiselle d’honneur Catherine de Médicis. Dans le sillage de la reine mère, elle a appris à observer, à écouter et à percer les arcanes de la politique. Mais la jeune femme est tourmentée : l’amour, si grisant soit-il, peut s’avérer dangereux, que princesse comme courtisanes ne sont que des pions sur un vaste échiquier. Surtout, plus que jamais, elle regrette d’avoir abandonné sa cousine Justine au couvent. Espérant trouver un moyen de secourir celle-ci, Gabrielle assiste aux premières loges aux remous provoqués par les décisions de Charles IX. La paix fragile entre catholiques et protestants s’effondre au profit d’un conflit civil sanglant et sans merci.

Dans Trahir les morts, le lecteur retrouve l’héroïne maintenant bien installée à la Cour et la suit jusqu’au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572). Placée au cœur des événements de la période agitée des guerres de religion, Gabrielle en est la spectatrice autant que la témoin. C’est en effet sa voix qui résonne dans les phylactères sur fond de tapisserie, en tête des différents chapitres, toujours agrémentés de citations soigneusement choisies. Le regard de la jeune femme, naguère émerveillé, a mûri et voit au-delà des apparences fastueuses ; de même, sa tendance à la romance s’est estompée face aux réalités vécues par certaines de ses consœurs. Un brin d’amertume et un fond de révolte l’animent désormais. En parallèle de ce fil rouge, l’autrice développe les lignes principales des divers épisodes qui émaillent les relations entre les factions religieuses, conduites d’un côté par les Guise, de l’autre par l’amiral de Coligny et le prince de Condé. La population, notamment parisienne, n’est pas en reste et tient également un rôle important dans ce deuxième album. En outre, le jeu des influences intérieures et internationales est adroitement montré, de même que le recours à l’occultisme par Catherine de Médicis. Riche et documenté, le propos n’est jamais pesant malgré les nombreuses explications.

Le graphisme soutient agréablement le récit, grâce à une composition alternant vues larges et plans plus rapprochés propices à la mise en relief des émotions et des scènes plus intimistes. Quelques pleines planches se révèlent particulièrement réussies, telle celle figurant une joyeuse farandole lors d’un bal costumé. Les reprises d’images d’époque sont aussi bien intégrées et apportent une authenticité supplémentaire. Quant au trait, il donne délicatement corps et caractère aux personnages. Enfin, le soin apporté aux détails, en particulier aux vêtements et parures s’avère appréciable.

En quelques cent-trente pages, ce deuxième volet de L'escadron de Catherine de Médicis achève une aventure menée avec doigté, dont l'un des mérites consiste à offrir une vision féminine et sans faux-semblants d'une période troublée. Un dénouement, certes ouvert mais pas angéliste, pour une série qualitative.

Lire la chronique du tome 1.

BDGest 2014 - Tous droits réservés